アーカイブ:2025年

2025年9月9日

1 離婚事件が紛糾するケースの一つとして、子どもの親権をめぐって夫婦が対立する場合があります。

自分の子どもを愛する心情は父母共通のもので、その心情が強ければ強いほど、離婚後も自らが親権者となって子どもを養育したいと思うものです。

しかし、従来の民法では、父母が協議離婚をする場合は協議で、裁判で離婚する場合は裁判所が、父母の一方を親権者と定めることにされていました(単独親権制)。そのため、子どもとりわけ幼児がいる夫婦の離婚事件では、夫婦のどちらが親権者になるかをめぐって往々にして対立することがあったのです。

2 そこで、この問題を解消するために、令和6年5月に成立した民法等改正法により導入されることになったのが共同親権制です。

共同親権制においては、協議離婚の場合は父母が協議により親権者を父母双方とするかその一方とするかを定め、裁判離婚の場合は、家庭裁判所が、父母と子どもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、子どもの利益の観点から、親権者を父母双方とするかその一方とするかを定めることになっています。

3 ただし、①父母の一方に子どもに対する虐待のおそれがあるとき、②DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うのが困難なとき、③その他、共同親権と定めることで子どもの利益を害するとき、には家裁は必ず単独親権の定めをすることとされています。

4 また、共同親権とされた場合でも、①監護教育に関する日常の行為(例えば、食事や服装の決定、通常のワクチンの接種、高校生の放課後のアルバイトの許可など)をするとき、②子どもの利益のため急迫の事情があるとき(例えば、DVや虐待からの避難、子どもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合など)には、親権の単独行使ができます。

5 この改正民法は来年の5月までに施行(具体的な日にちはおって政府が決定)されることになっています。共同親権制が子どもの親権をめぐる紛争の早期解決に資するものになるか、注目されます。

2025年5月23日

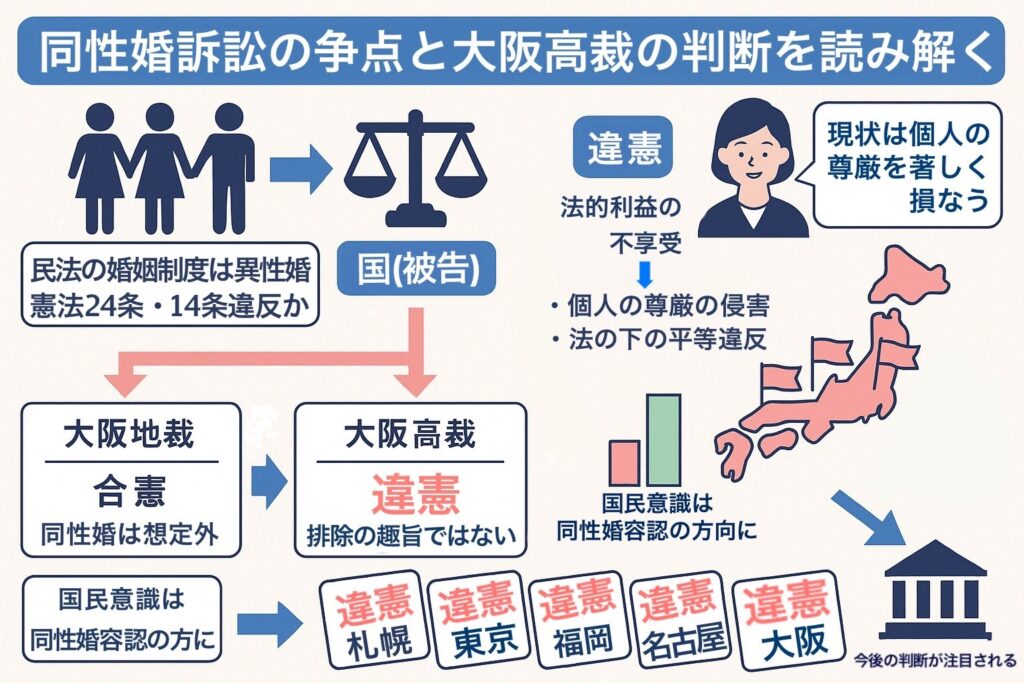

1 今年の3月25日に、大阪高裁第14民事部(本多久美子裁判長)は、京都府などに在住する3組の同性カップルが、異性婚しか認めていない現行の民法等の婚姻に関する諸規定は婚姻の自由を定めた憲法24条や法の下の平等を定めた憲法14条などに違反するとして、国に対し総額600万円の慰謝料の支払いを求めた訴訟について、現行の諸規定は合憲であると判示した一審大阪地裁の判決を覆し、違憲とする判決を言い渡しました。

2 争点となった、憲法24条の規定する「婚姻」の中に同性婚が含まれるかどうかという点について、大阪地裁は、現行の婚姻に関する諸規定が制定された当時に同性婚は想定されていなかったことなどを理由に、憲法24条の「婚姻」に同性婚は含まれないと判断しました。

3 それに対して、大阪高裁は、憲法24条の「婚姻」は異性婚を前提に制定されたものではあるが、将来にわたって同性婚を婚姻制度から排除する趣旨ではなく、同性婚の法制化は、立法府の国会が、国の伝統や国民感情等の社会状況を踏まえて、それぞれの時代の社会の在り方に相応しいかどうかという観点から検討して具体化すべきものであると判断しました。

4 そして、諸外国で同性婚を法制化する動きが広まり、日本国内でも、地方公共団体でパートナーシップ認定制度が急激に広がったり、世論調査で同性婚の法制化に賛成する意見が反対意見を上回っていることなどからすれば、既に同性婚の法制化を受け入れる社会環境や国民意識は出来ている、としました。

5 にもかかわらず、現時点で、国会が、同性婚を法制化せず、同性愛者に婚姻による種々の法的利益を享受できなくしていることは、同性愛者の個人の尊厳を著しく損ない、法の下の平等にも反しているから違憲である、と判示したのです。

6 この同性婚訴訟は、札幌、東京、福岡、名古屋、大阪の全国5か所で6件の訴訟が起こされていますが、今回の大阪高裁判決を含めて、これまでに5つの高裁で違憲判決が出されたことになります。今や、同性婚を認めるのが世の流れと言えますが、いずれ出るであろう最高裁の判決が注目されるところです。

2025年1月16日

1 昨年9月26日に、静岡地裁は、袴田事件の元被告人で死刑判決が確定していた袴田巌さんの再審公判で無罪判決を言い渡し、それに対して検察官は控訴しなかったため、同判決が確定しました。

2 袴田事件は、1966年6月30日に、静岡県清水市(当時)の味噌製造会社専務宅が全焼する火事が発生し、焼け跡から、専務を含む家族4人が刃物でめった刺しにされた死体で発見された事件です。警察は、味噌工場の従業員で元プロボクサーだった袴田さんを犯人と決めつけて捜査を進め、8月18日に逮捕しました。袴田さんは、当初否認していましたが、警察や検察からの連日連夜の厳しい取調べにより、勾留期間の満了する直前に自白しました。しかし、その後、公判において再び否認しました。

3 1968年9月11日に、1審の静岡地裁は、45通あった自白調書のうち44通を無効としながら1通の検察官調書のみを採用し、さらに検察側が事件から1年2か月も経過した後に工場の味噌樽の中から発見された犯行着衣であるとして提出した5点の衣類についても袴田さんの物であると認定して、死刑判決を言い渡しました。そして、この判決は、1980年11月19日に最高裁が上告を棄却し、袴田さんの死刑が確定しました。

4 この死刑判決を覆すために、袴田さんの弁護団は2回にわたって再審の申立てをし、42年の歳月を経て、2023年3月にようやく再審が開始されることになりました。それには、衣類が1年2か月も味噌につけられていれば焦げ茶色に変色し、付着した血液は黒色に変色することを明らかにした実験結果を新たな証拠として裁判所に提出する等の弁護団の取組がありました。そして、計15回に及ぶ静岡地裁での再審公判を経て、2024年9月26日の無罪判決となったのです。

5 以上のような経過を経て、袴田さんは無罪となったのですが、その間、袴田さんは、48年間、不当に身柄拘束され、しかもその内の34年間はいつ死刑が執行されるかも知れない死刑囚の身におかれていたのです。幸い、再審で無実が明らかにされましたが、そうでなければ国家の手で殺されていたかも知れないのです。

6 このように深刻な人権侵害を招く刑事裁判の誤判は何としても防がなければなりません。しかし、裁判官も生身の人間ですから、判断を間違うことはあります。それを前提に、誤った判断がされた場合はそれを正せる制度が整えられていなければなりません。それが再審制度です。しかし、現在の日本の再審制度は、再審が認められる要件が極めて厳しく、また、手続的にも再審開始決定に対する検察官の抗告が認められているために長期化し、誤判を正す制度としてうまく機能していません。早急の改革が望まれます。