2026年1月10日新着

1 日本の裁判制度は、少なくとも5~6年前までは、日本の社会の中でIT化が最も遅れた分野の一つだったと言えると思います。

2 私が弁護士になったのはもう39年も前のことですが、当時は、当事者の主張を記載した準備書面などの裁判書類は全て実物の紙に記載して提出することになっており、それもその次の裁判期日までに提出すれば問題にされることはありませんでしたので、期日の直前に法廷で準備書面を提出するというようなことが横行していました。これでは、裁判官も相手方当事者も書面を読めていませんので、結局、その日の期日には中身の話は全く出来ず、次回の期日を決めただけで終わるということになります。

3 しかし、これでは裁判が遅延することになりますので、平成8年に民事訴訟法が改正され、FAXによる書面の提出が認められるようになり、それに合わせて、裁判所から当事者に準備書面は裁判期日の1週間くらい前までに提出するよう指導されるようになりました。これにより、書面に書かれている内容が分からなくて期日が空転するというような事態は少なくなりました。一般社会からすれば笑止千万かも知れませんが、我々弁護士は画期的な改革だと思ったものです。

4 その後、一般社会でのIT化の進展を受けて、裁判手続にもITを積極的に導入すべきであるという意見はありましたが、なかなか現実化しませんでした。

5 しかし、令和2年に始まった新型コロナウィルスのパンデミックがその動きを一挙に押し進めるきっかけになりました。裁判所は、感染を避けるために、裁判所に来る人の数をなるべく減らそうとし、それまで裁判期日には当事者が裁判所に出頭するのを原則としていたのを、WEBで裁判所と弁護士の事務所をつなぎ、民事裁判では当事者の代理人は自分の事務所にいてパソコン等により手続に参加することが出来るようになりました。これにより、弁護士も、裁判所に行くのは、証人尋問の時など、限られた機会になりました。

6 そして、IT化の動きは書面の提出方法にも及び、今年の5月までに、民事裁判の裁判書類は裁判所が開発したmints(ミンツ)というシステムを使って、インターネットで提出することができるようになり、弁護士が訴訟代理人に就いた場合はそうすることが義務づけられるようになります。

7 紙やFAXで提出していた時代から比べると隔世の感がありますが、これによって日本の裁判制度がどう変わっていくのか、注目されます。

2025年9月9日

1 離婚事件が紛糾するケースの一つとして、子どもの親権をめぐって夫婦が対立する場合があります。

自分の子どもを愛する心情は父母共通のもので、その心情が強ければ強いほど、離婚後も自らが親権者となって子どもを養育したいと思うものです。

しかし、従来の民法では、父母が協議離婚をする場合は協議で、裁判で離婚する場合は裁判所が、父母の一方を親権者と定めることにされていました(単独親権制)。そのため、子どもとりわけ幼児がいる夫婦の離婚事件では、夫婦のどちらが親権者になるかをめぐって往々にして対立することがあったのです。

2 そこで、この問題を解消するために、令和6年5月に成立した民法等改正法により導入されることになったのが共同親権制です。

共同親権制においては、協議離婚の場合は父母が協議により親権者を父母双方とするかその一方とするかを定め、裁判離婚の場合は、家庭裁判所が、父母と子どもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、子どもの利益の観点から、親権者を父母双方とするかその一方とするかを定めることになっています。

3 ただし、①父母の一方に子どもに対する虐待のおそれがあるとき、②DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うのが困難なとき、③その他、共同親権と定めることで子どもの利益を害するとき、には家裁は必ず単独親権の定めをすることとされています。

4 また、共同親権とされた場合でも、①監護教育に関する日常の行為(例えば、食事や服装の決定、通常のワクチンの接種、高校生の放課後のアルバイトの許可など)をするとき、②子どもの利益のため急迫の事情があるとき(例えば、DVや虐待からの避難、子どもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合など)には、親権の単独行使ができます。

5 この改正民法は来年の5月までに施行(具体的な日にちはおって政府が決定)されることになっています。共同親権制が子どもの親権をめぐる紛争の早期解決に資するものになるか、注目されます。

2025年5月23日

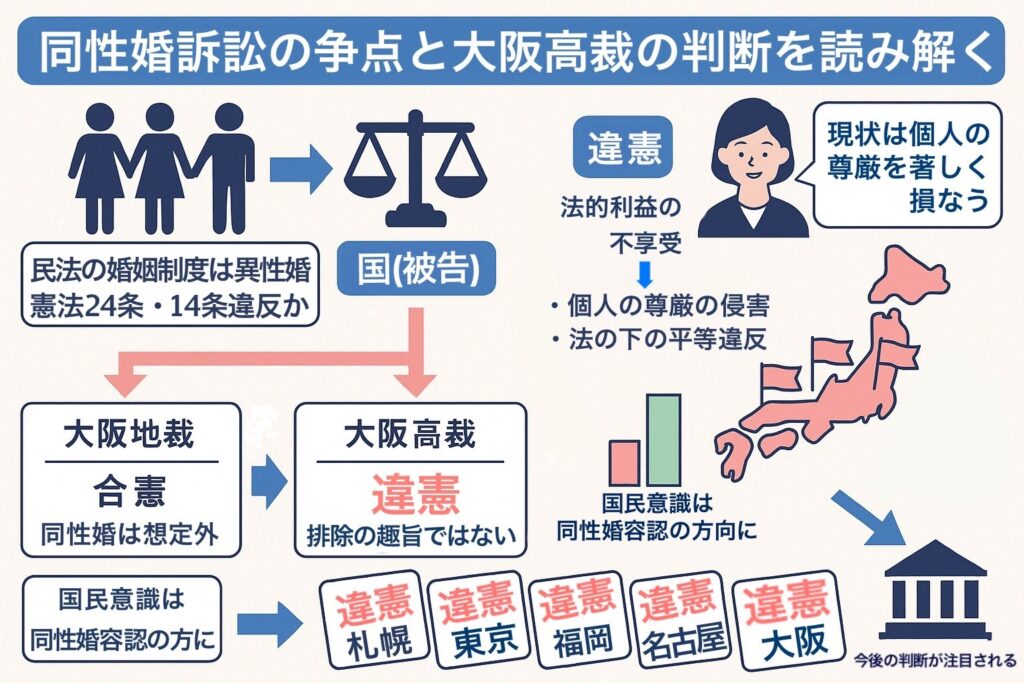

1 今年の3月25日に、大阪高裁第14民事部(本多久美子裁判長)は、京都府などに在住する3組の同性カップルが、異性婚しか認めていない現行の民法等の婚姻に関する諸規定は婚姻の自由を定めた憲法24条や法の下の平等を定めた憲法14条などに違反するとして、国に対し総額600万円の慰謝料の支払いを求めた訴訟について、現行の諸規定は合憲であると判示した一審大阪地裁の判決を覆し、違憲とする判決を言い渡しました。

2 争点となった、憲法24条の規定する「婚姻」の中に同性婚が含まれるかどうかという点について、大阪地裁は、現行の婚姻に関する諸規定が制定された当時に同性婚は想定されていなかったことなどを理由に、憲法24条の「婚姻」に同性婚は含まれないと判断しました。

3 それに対して、大阪高裁は、憲法24条の「婚姻」は異性婚を前提に制定されたものではあるが、将来にわたって同性婚を婚姻制度から排除する趣旨ではなく、同性婚の法制化は、立法府の国会が、国の伝統や国民感情等の社会状況を踏まえて、それぞれの時代の社会の在り方に相応しいかどうかという観点から検討して具体化すべきものであると判断しました。

4 そして、諸外国で同性婚を法制化する動きが広まり、日本国内でも、地方公共団体でパートナーシップ認定制度が急激に広がったり、世論調査で同性婚の法制化に賛成する意見が反対意見を上回っていることなどからすれば、既に同性婚の法制化を受け入れる社会環境や国民意識は出来ている、としました。

5 にもかかわらず、現時点で、国会が、同性婚を法制化せず、同性愛者に婚姻による種々の法的利益を享受できなくしていることは、同性愛者の個人の尊厳を著しく損ない、法の下の平等にも反しているから違憲である、と判示したのです。

6 この同性婚訴訟は、札幌、東京、福岡、名古屋、大阪の全国5か所で6件の訴訟が起こされていますが、今回の大阪高裁判決を含めて、これまでに5つの高裁で違憲判決が出されたことになります。今や、同性婚を認めるのが世の流れと言えますが、いずれ出るであろう最高裁の判決が注目されるところです。

2025年1月16日

1 昨年9月26日に、静岡地裁は、袴田事件の元被告人で死刑判決が確定していた袴田巌さんの再審公判で無罪判決を言い渡し、それに対して検察官は控訴しなかったため、同判決が確定しました。

2 袴田事件は、1966年6月30日に、静岡県清水市(当時)の味噌製造会社専務宅が全焼する火事が発生し、焼け跡から、専務を含む家族4人が刃物でめった刺しにされた死体で発見された事件です。警察は、味噌工場の従業員で元プロボクサーだった袴田さんを犯人と決めつけて捜査を進め、8月18日に逮捕しました。袴田さんは、当初否認していましたが、警察や検察からの連日連夜の厳しい取調べにより、勾留期間の満了する直前に自白しました。しかし、その後、公判において再び否認しました。

3 1968年9月11日に、1審の静岡地裁は、45通あった自白調書のうち44通を無効としながら1通の検察官調書のみを採用し、さらに検察側が事件から1年2か月も経過した後に工場の味噌樽の中から発見された犯行着衣であるとして提出した5点の衣類についても袴田さんの物であると認定して、死刑判決を言い渡しました。そして、この判決は、1980年11月19日に最高裁が上告を棄却し、袴田さんの死刑が確定しました。

4 この死刑判決を覆すために、袴田さんの弁護団は2回にわたって再審の申立てをし、42年の歳月を経て、2023年3月にようやく再審が開始されることになりました。それには、衣類が1年2か月も味噌につけられていれば焦げ茶色に変色し、付着した血液は黒色に変色することを明らかにした実験結果を新たな証拠として裁判所に提出する等の弁護団の取組がありました。そして、計15回に及ぶ静岡地裁での再審公判を経て、2024年9月26日の無罪判決となったのです。

5 以上のような経過を経て、袴田さんは無罪となったのですが、その間、袴田さんは、48年間、不当に身柄拘束され、しかもその内の34年間はいつ死刑が執行されるかも知れない死刑囚の身におかれていたのです。幸い、再審で無実が明らかにされましたが、そうでなければ国家の手で殺されていたかも知れないのです。

6 このように深刻な人権侵害を招く刑事裁判の誤判は何としても防がなければなりません。しかし、裁判官も生身の人間ですから、判断を間違うことはあります。それを前提に、誤った判断がされた場合はそれを正せる制度が整えられていなければなりません。それが再審制度です。しかし、現在の日本の再審制度は、再審が認められる要件が極めて厳しく、また、手続的にも再審開始決定に対する検察官の抗告が認められているために長期化し、誤判を正す制度としてうまく機能していません。早急の改革が望まれます。

2024年8月26日

1 今年の7月3日、最高裁判所は、旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に損害賠償を求めた裁判で、旧優生保護法が憲法に違反すると判断し、国に原告らに対する損害賠償を命じる判決を言いわたしました。このことはニュースで大きく報じられましたので、ご存知の方は多いと思います。

2 問題にされた旧優生保護法の規定は、「不良な子孫の出生を防止する」ことを目的の1つとして、精神障害や知的障害などがある人について、本人の同意無しに不妊手術を行うことを認めるという人権蹂躙も甚だしいもので、これが生命・自由・幸福追求の権利の尊重を定めた憲法13条や法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると判断されたのは当然のことです。

そうであれば、この法律にもとづいて不妊手術をされ子供をもつことが出来なくなるという被害を被った人たちに対して、憲法違反の法律を作り適用した国が損害賠償をするのも当然のこととなるはずです。

3 ところが、これまでの下級審(地裁、高裁)の判決では、必ずしもそうはなっていませんでした。それは、改正前の民法724条に、不法行為の時から20年を経過したときは損害賠償請求権は消滅するという「除斥期間」を定めた規定があったため、多くの裁判所は、それを適用して、不妊手術がされた時から既に20年以上が経過しているので、損害賠償請求権は消滅していると判断したからです。

4 しかし、こんなにひどい人権蹂躙を国が行っているのに、ただ期間が経過したというだけで被害者が賠償を受けられなくなるというようなことを認めていたのでは、“人権の砦”とされる裁判所の存在意義が失われてしまいます。そこで、下級審の中にも、このような場合に「除斥期間の適用をそのまま認めることは著しく正義・公平の理念に反する」という理由で除斥期間の適用を制限し、賠償を認める判決が現れるようになりました。

今回の最高裁判決は、そのような下級審の判断の流れに沿って、除斥期間の適用を制限したもので、これで裁判所の面目はかろうじて保たれたと言えます。

5 しかし、この除斥期間の適用が問題になっているのは旧優生保護法のケースだけではありません。私が弁護団の一員として取り組んでいる水俣病の裁判でも、被告(国など)側はこの除斥期間の適用を主張しており、既に判決が出された大阪地裁と新潟地裁は除斥期間の適用を否定したのに対して、熊本地裁は適用を認め、判断が分かれています。

6 被害者側の事情を問わず20年という期間の経過だけで権利を失わせる除斥期間の規定は、国会でも問題にされ、令和2年から中断や停止等を認める時効の規定とする法改正が行われています。

水俣病の被害者が、この除斥期間の壁を破り、正当な賠償を受ける日が早く来ることを願うものです。

2024年4月27日

1 相続登記の義務化

これまでは、土地や建物といった不動産について相続が発生しても、相続登記をするかどうかは自由とされ、それが所有者不明土地が発生する大きな原因になっていました。

そこで、不動産登記法が改正され、今年の4月から、不動産について相続が生じた場合は、相続人に3年以内に相続登記を申請することが義務づけられました(不動産登記法76条の2)。

また、過去に相続が生じながら登記をしていなかったケースでは、今年の4月から3年以内(令和9年3月末日まで)に相続登記を申請しなければなりません(附則5条6項)。

正当な理由がなくこれらの規定に違反した時は、10万円以下の罰金が科されます(不動産登記法164条1項)。

2 相続人申告登記制度

しかし、いざ相続登記を申請しようとすると、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本類を取り寄せるなど、煩瑣な作業が必要となります。

そこで、改正後の不動産登記法においては、そのような相続人の負担を軽減するために、相続人が、相続登記に代えて、法務局に自らが登記名義人の相続人であることを申し出れば、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる相続人申告登記制度が創設されました(76条の3)。

3 今後とるべき対策

先祖から相続した土地など、お持ちの不動産に相続登記が未了の物件があるかどうか、不動産の登記簿謄本で確認しましょう。

もし相続登記未了の不動産がありましたら、これを機会に早めに相続登記を済ませることをお勧めします。

当事務所でも相続登記の相談に応じますので、お問合せください。

2024年4月27日

判決後の記者会見で報告する筆者

1 昨年9月27日に、私が弁護団の一員として取り組んできたノーモア・ミナマタ第2次近畿訴訟について、大阪地方裁判所の判決が出ました。結果は、原告128名全員を水俣病と認め、被告の国、熊本県とチッソ㈱に、原告一人当たり275万円の損害賠償を命じる画期的なものでした。

2 このノーモア・ミナマタ第2次近畿訴訟は、主に昭和30年代から40年代にかけて熊本県や鹿児島県の不知火海沿岸で生活し、その後、近畿、中京や中国地方に移り住んだ人が、現地で生活していた当時にチッソの工場排水に含まれていた水銀に汚染された魚介類を食べたことが原因で水俣病にかかったことによる損害の賠償を求めて、大阪地方裁判所に起こした裁判です。

3 裁判で最も問題になったのは、原告らの病気の原因がチッソの流した水銀だったかどうかという因果関係の問題でした。なにしろ、原告らがチッソの水銀に汚染された魚介類を食べて水俣病にかかったのは今から40年以上前のことですので、そのことを、今、直接証明することは不可能です。そこで、我々弁護団は、“疫学的因果関係”という考え方を採用すべきであると主張しました。“疫学”というのは、もともとは病気の原因を明らかにしてそれに対する対策を立てることを目的とする学問ですが、これを公害裁判の因果関係の立証に応用したのがこの“疫学的因果関係”の考え方です。水俣病は、“四肢末梢優位の感覚障害”と言って、四つの手足の末端にいくほど感覚がにぶくなるという症状が特徴ですが、そうした症状がある時期に不知火海沿岸で生活していた人だけに高い割合で見られる、だとすれば、その原因は、そうした人だけに共通の事情つまりチッソの水銀に汚染された不知火海産の魚介類を大量に食べたこと、それ以外には考えられない、したがって、原告がその時期に不知火海産の魚介類を食べ四肢末梢優位の感覚障害を示しておれば、その原因は原告が食べた不知火海産の魚介類に含まれていたチッソの水銀だと考えるべきである、と主張したのです。

大阪地裁は、この“疫学的因果関係”の考え方を全面的に認めました。そのことが、原告全員勝訴の判決を導く上で大きな力になったのです。

4 法廷で判決の言い渡しを聞いた原告の皆さんは、長年の苦労が報われたと、涙を流して喜びました。裁判所も捨てたもんじゃない、司法は生きている、と思えた瞬間でした。

5 しかし、残念ながら、この画期的な判決に対して被告らは控訴し、今度は大阪高等裁判所で裁判が続くことになります。公害発生から70年以上経ってもまだ未救済の患者が存在する水俣病問題、早期の解決が強く望まれます。引き続いてのご支援をよろしくお願いします。