ニュースレターより | 2026年1月14日

拝殿

▶ 所在地 奈良県天理市布留町384

▶ 創 建 (伝)崇神天皇7年

▶ 主祭神 布都御魂大神(ふつのみたまのおおかみ)

大鳥居

▶ 大和盆地の中央、布留山(ふるやま)の北西麓に鎮座する日本最古の神社の一つで、古代の豪族物部(もののべ)氏の総氏神として信仰されてきました。「古事記」や「日本書紀」にもこの神社に関する記述があります。

平安時代後期には、白河天皇が当社を崇敬し、現在ある拝殿(平安時代、国宝)は同天皇が宮中の神嘉殿(しんかでん)を寄進したものと伝えられています。

中世に入ると、布留郷の鎮守となり氏子の信仰を集めましたが、強大化した興福寺と度々抗争を繰り返し、さらに戦国時代には、織田信長勢により社殿は破却され神領も没収されて、衰微しました。

しかし、明治になると当社は官幣大社に列せられ、戦後は人事面で特別な扱いが認められる「別表神社」に指定されて現在に至っています。

社殿としては、拝殿のほかに、摂社・拝殿(平安時代、国宝)、楼門(鎌倉時代、重要文化財)などが有名です。

ニュースレターより | 2026年1月9日

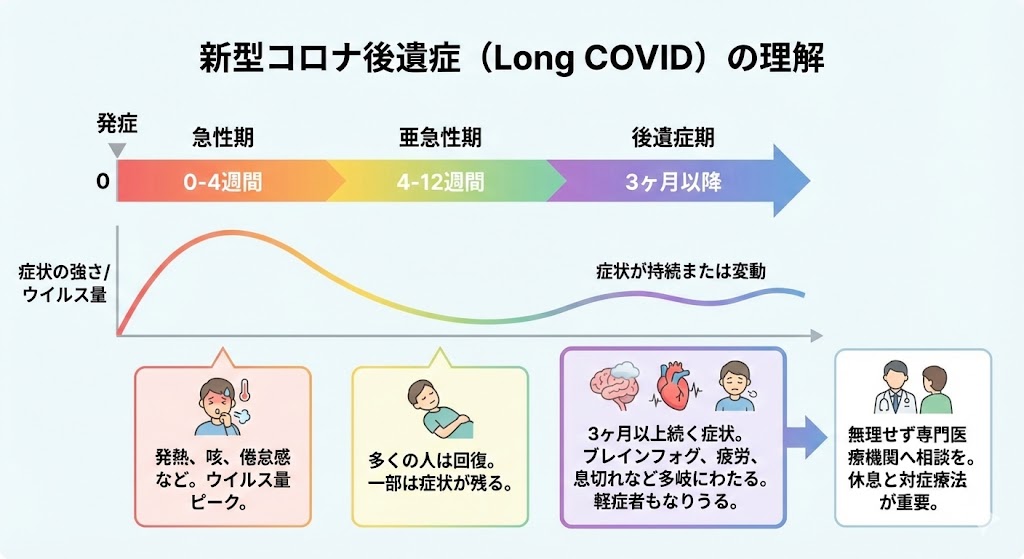

前号で紹介した「孫たちとの白浜旅行」の最中の8月16日頃、体調不良の兆候が表れたが、帰宅してそれがコロナ感染であることが分かり、20日に近くの診療所で治療を受けた。幸いコロナ菌は10日ほどで退散したが、そのあとが予想を上回る過酷なものだった。

9月初旬の朝起床したとき、気力・記憶力・食欲・味覚・嗅覚がなく息切れや鼻汁・便秘の症状が出て、水やコーヒーなど見るのも嫌。まさに後遺症の始まりであった。これが9月から10月にかけての新たな戦いで、徐々に治まって行くのを待つしかない。

治療を受けた診療所で後遺症に関する世界統計を見ると、治癒までの平均期間は3か月、人によっては1年にも及ぶことが判明した。後遺症は人それぞれにもつ弱点に狙いを定めるので、私の場合、老齢による体力の低下が大きな弱点である。

幸い9月には特別な仕事や行事・囲碁の予定もないが、10月には大阪弁護士会の囲碁大会、11月には医師弁護士対抗碁会や全国法曹囲碁大会が控えている。また私の「愛弟子第1号」の「故辻公雄君を偲ぶ会」も予定されている。なんとしてもこれを無事乗り切らねばならない。

こうして過ごした3か月、近くの鍼灸整骨院での緊急の治療やマッサージなどのほか漢方薬を飲み、事務所にも出て少しの運動をして、ようやく11月半ばには食欲や気力も元に戻ってきた。この間の故辻公雄君の「偲ぶ会」では、献杯の辞と献杯の音頭を何とかこなし、11月23日の「第43回法曹囲碁大会」に臨むことができた。 (弁護士 赤沢敬之)

(ニュースレター令和8年新年号より)

ニュースレターより | 2026年1月8日

新しい年が皆様にとって良い年となりますことを心からお祈り申し上げます。

さて、国内政治も国際関係も激動する中、弁護士業界は、比較的、ニュースになるような出来事が少ないように思いますが、それでも動きがないわけではなく、昨年中にちょっと話題になり一部のマスコミでも報道された出来事として、“当番弁護士の成り手不足”問題があります。

「当番弁護士」というのは、各地の弁護士会が、名簿に登録した会員弁護士の中からその日の当番を決め、刑事事件で警察に逮捕勾留された被疑者から依頼があれば、当番の弁護士が無料で接見に行き、黙秘権があることなど、被疑者の権利保護に必要なアドバイスをするという制度で、平成2年に大分弁護士会などが始め、2年後には全国の弁護士会に広がりました。

そして、こうした弁護士会の取り組みを受けて、平成16年に、それまで国選弁護人は起訴された被告人にしか付けられなかったのが、起訴される前の被疑者段階から付けられるように法改正がなされ、当番弁護士は被疑者の国選弁護人として活動し、その報酬も国(直接には法テラスという独立行政法人)から支給されるようになったのです。

このように被疑者・被告人の権利保護に大きな役割を果たしてきた当番弁護士制度ですが、近年、その名簿に登録する弁護士の数が減り、残った弁護士に過度の負担がかかっているというのです。名簿への登録者が減った最大の理由として、特に被疑者段階の国選弁護人は、最大20日間の勾留期間内に何度も警察に接見に行き、被害者と示談の必要がある場合もその期間内にまとめなければならないといったように、密度の濃い活動を要求される一方、支給される報酬はそれに見合ったものになっていないということがあげられます。それでも、これまでは登録弁護士のボランティア精神に支えられて何とか制度を維持してきましたが、それだけでは続かない状況に立ち至ったのです。そして、いったん登録者が減り始めると、残った弁護士への当番の割り当て回数が増え、ますます負担が増大して、その弁護士もやめていくという負のスパイラルに陥っていたのです。

そこで、私が所属している大阪弁護士会では、当番弁護士の年間の割り当て回数を8回の人と4回の人の2ランクに分け、過度の負担が嫌でやめていった会員弁護士には年間4回の方に登録してもらうことで復帰してもらうという対策を採ることになりました。根本的には国選弁護人の報酬を引き上げることが必要ですが、それが実現するまではこうした対策が功を奏することを期待するしかありません。

私も、この当番弁護士制度発足の当初から名簿に登録し、依頼があれば被疑者国選弁護人として活動してきました。昨年中も3件の依頼を受け、最後に受けた詐欺の事件では、15日間の間に5回、北摂地域の警察署に勾留中の被疑者に接見に行き、最後は日曜の夜に被害者宅まで車で示談金を届け、何とか不起訴に漕ぎ着けました。そうして、被疑者からはもちろん、被害者からも感謝されました。こうしたことがあれば、例えいただける報酬が少なくても、それなりに達成感を感じることが出来ます。

とは言うものの、近年、私も、確かに年間の割り当て回数が多く少々負担に感じるようになりましたので、昨年65歳になったのを契機に、今年度で名簿からはずしてもらおうと考えていました。しかし、当番弁護士の成り手が足りないという話を聞いて、来年度は年間4回の割り当ての方で登録を続けようかと考えている次第です。 2026年元旦 (弁護士 井奥圭介)

(ニュースレター令和8年新年号より)

ニュースレターより | 2026年1月7日

こんにちは!ニュースレター担当の赤澤秀行です。

新年1月1日に弊所手作りニュースレター2026年新年号(第22号)をお届けいたしました。

弊所のニュースレターはこれまで当事務所とご縁のあった方々にお送りしております。うちに来てないよ、という方はどうぞご一報ください。

次号は令和8年5月にGW号をお送りする予定です。どうぞお楽しみに!

なお、不定期掲載で「読者の広場」コーナーを設けています。ニュースレターの感想やご意見ご質問どしどしお送りください。その他、俳句、川柳、似顔絵なんでもどうぞ!(*^^*)

ニュースレターより | 2025年10月1日

2025年10月1日から、公正証書遺言をはじめとする公正証書の作り方が大きく変わります。

これまで紙だけだったものが、電子データでも作れるようになるのです。

これにより、紛失や劣化の心配が少なくなり、長期にわたり安心して保管できるようになります。

対象は遺言だけでなく、 任意後見契約や財産管理契約など多くの公正証書です。

作成も、公証役場での対面に加え、インターネットを利用したリモート方式が導入され、遠方に住む方や高齢の方にとっ ても利用しやすい仕組みとなります。

大切な意思を残すための新しい選択肢として上手に活用していきたいですね。

(ニュースレター令和7年残暑号より)