投稿者:井奥圭介

ニュースレターより | 2026年1月14日新着

拝殿

▶ 所在地 奈良県天理市布留町384

▶ 創 建 (伝)崇神天皇7年

▶ 主祭神 布都御魂大神(ふつのみたまのおおかみ)

大鳥居

▶ 大和盆地の中央、布留山(ふるやま)の北西麓に鎮座する日本最古の神社の一つで、古代の豪族物部(もののべ)氏の総氏神として信仰されてきました。「古事記」や「日本書紀」にもこの神社に関する記述があります。

平安時代後期には、白河天皇が当社を崇敬し、現在ある拝殿(平安時代、国宝)は同天皇が宮中の神嘉殿(しんかでん)を寄進したものと伝えられています。

中世に入ると、布留郷の鎮守となり氏子の信仰を集めましたが、強大化した興福寺と度々抗争を繰り返し、さらに戦国時代には、織田信長勢により社殿は破却され神領も没収されて、衰微しました。

しかし、明治になると当社は官幣大社に列せられ、戦後は人事面で特別な扱いが認められる「別表神社」に指定されて現在に至っています。

社殿としては、拝殿のほかに、摂社・拝殿(平安時代、国宝)、楼門(鎌倉時代、重要文化財)などが有名です。

ニュースレターより | 2026年1月8日新着

新しい年が皆様にとって良い年となりますことを心からお祈り申し上げます。

さて、国内政治も国際関係も激動する中、弁護士業界は、比較的、ニュースになるような出来事が少ないように思いますが、それでも動きがないわけではなく、昨年中にちょっと話題になり一部のマスコミでも報道された出来事として、“当番弁護士の成り手不足”問題があります。

「当番弁護士」というのは、各地の弁護士会が、名簿に登録した会員弁護士の中からその日の当番を決め、刑事事件で警察に逮捕勾留された被疑者から依頼があれば、当番の弁護士が無料で接見に行き、黙秘権があることなど、被疑者の権利保護に必要なアドバイスをするという制度で、平成2年に大分弁護士会などが始め、2年後には全国の弁護士会に広がりました。

そして、こうした弁護士会の取り組みを受けて、平成16年に、それまで国選弁護人は起訴された被告人にしか付けられなかったのが、起訴される前の被疑者段階から付けられるように法改正がなされ、当番弁護士は被疑者の国選弁護人として活動し、その報酬も国(直接には法テラスという独立行政法人)から支給されるようになったのです。

このように被疑者・被告人の権利保護に大きな役割を果たしてきた当番弁護士制度ですが、近年、その名簿に登録する弁護士の数が減り、残った弁護士に過度の負担がかかっているというのです。名簿への登録者が減った最大の理由として、特に被疑者段階の国選弁護人は、最大20日間の勾留期間内に何度も警察に接見に行き、被害者と示談の必要がある場合もその期間内にまとめなければならないといったように、密度の濃い活動を要求される一方、支給される報酬はそれに見合ったものになっていないということがあげられます。それでも、これまでは登録弁護士のボランティア精神に支えられて何とか制度を維持してきましたが、それだけでは続かない状況に立ち至ったのです。そして、いったん登録者が減り始めると、残った弁護士への当番の割り当て回数が増え、ますます負担が増大して、その弁護士もやめていくという負のスパイラルに陥っていたのです。

そこで、私が所属している大阪弁護士会では、当番弁護士の年間の割り当て回数を8回の人と4回の人の2ランクに分け、過度の負担が嫌でやめていった会員弁護士には年間4回の方に登録してもらうことで復帰してもらうという対策を採ることになりました。根本的には国選弁護人の報酬を引き上げることが必要ですが、それが実現するまではこうした対策が功を奏することを期待するしかありません。

私も、この当番弁護士制度発足の当初から名簿に登録し、依頼があれば被疑者国選弁護人として活動してきました。昨年中も3件の依頼を受け、最後に受けた詐欺の事件では、15日間の間に5回、北摂地域の警察署に勾留中の被疑者に接見に行き、最後は日曜の夜に被害者宅まで車で示談金を届け、何とか不起訴に漕ぎ着けました。そうして、被疑者からはもちろん、被害者からも感謝されました。こうしたことがあれば、例えいただける報酬が少なくても、それなりに達成感を感じることが出来ます。

とは言うものの、近年、私も、確かに年間の割り当て回数が多く少々負担に感じるようになりましたので、昨年65歳になったのを契機に、今年度で名簿からはずしてもらおうと考えていました。しかし、当番弁護士の成り手が足りないという話を聞いて、来年度は年間4回の割り当ての方で登録を続けようかと考えている次第です。 2026年元旦 (弁護士 井奥圭介)

(ニュースレター令和8年新年号より)

ニュースレターより | 2025年9月12日

▶ 所在地 奈良市登大路町48番地

▶ 所在地 奈良市登大路町48番地

▶ 創 建 669年(天智8年)

▶ 開 基 藤原不比等(ふひと)

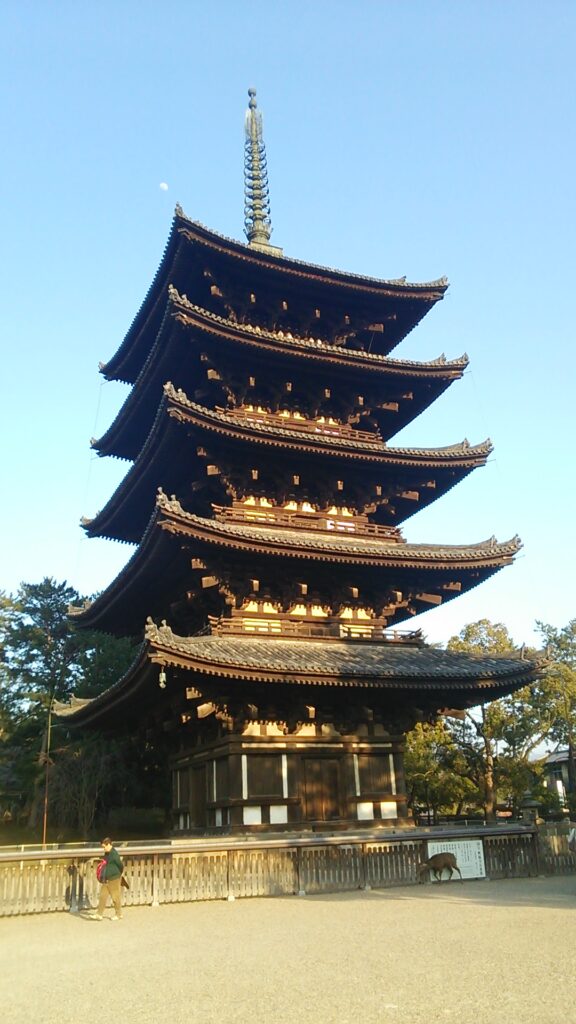

▶ 法相宗の大本山で、南都七大寺の一つに数えられています。

開基は大化の改新の立役者である藤原鎌足の息子藤原不比等で、藤原氏の氏寺でもあります。

元々は山背国山階(現、京都市山科区)に建てられた山階寺を起源とし、平城遷都(710年)に伴い、現在の地に移建されました。伽藍の造営は徐々に進められ、最後に南円堂が建てられ中心伽藍が完成したのは平安時代の813年でした。

興福寺は、その後、何度にもわたって、平氏の焼き討ちなどによる焼失と復興を繰り返し、明治維新時には、廃仏毀釈の動きにより、築地塀・堂宇・庫蔵等の解体撤去が進められました。

しかし、明治14年に再興が許可され、その後、戦争を挟んで、建造物や仏像などの修理が順次進められ、平成30年には伽藍の中心になる中金堂も再建されて、往時に近い姿を取り戻しています。

国宝の五重塔は、高さ50.1mで、木造の五重塔としては京都の東寺に続いて2番目に高く、高さ制限の厳しい奈良県では今でも一番高い建物です。

あと、興福寺と言えば、現在は国宝館に展示されている乾漆八部衆立像(奈良時代)、中でも阿修羅像は必見の価値があります。

(ニュースレター令和7年残暑号より)

ニュースレターより | 2025年9月9日

35度を超える猛暑日が続くと、31~2度でも涼しく感じるのは不思議なものです。近時の夏の暑さは個人的に何とか出来ることではなく、暑さを受け入れて楽しむ術を見つけなくてはならないと思ううちに、今年の夏も終わろうとしています。

35度を超える猛暑日が続くと、31~2度でも涼しく感じるのは不思議なものです。近時の夏の暑さは個人的に何とか出来ることではなく、暑さを受け入れて楽しむ術を見つけなくてはならないと思ううちに、今年の夏も終わろうとしています。

皆さん、まだまだ残暑が続きそうですので、ご自愛ください。

(ニュースレター令和7年残暑号より)

ニュースレターより | 2025年5月22日

金堂・五重塔

▶ 所在地 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内1番1号4

▶ 創 建 607年(推古15年)

▶ 開 基 推古天皇・聖徳太子

夢殿

▶ 世界最古の木造建築として名の知られた聖徳宗の大本山です。

平成5年に、姫路城とともに、日本で初めてユネスコの世界文化遺産に登録されました。

そもそもは、推古(すいこ)天皇と聖徳太子が、先々代の用明(ようめい)天皇の遺願を継いで、寺と本尊の「薬師如来」を造ったのが起源と言われています。境内は広く、西院と東院、二つの伽藍に分かれ、西院伽藍には金堂や五重塔、東院伽藍には夢殿などが存立しています。さらに、金堂内には釈迦三尊像、薬師如来座像、夢殿内には救世(くせ)観音像などの仏像が安置されています。また、日本史の教科書にも出てくる百済観音像や玉虫厨子などは、現在は、平成10年に完成した大宝蔵院内に安置されています。

以上、名前をあげた建造物や美術工芸品は、いずれも国宝に指定されたものばかりで、国宝・重要文化財に指定されたものは、法隆寺全体で約3000点にのぼります。その数は、この寺が如何に大きな歴史的文化的価値を有しているかを示しています。

(ニュースレター令和7年GW号より)

ニュースレターより | 2025年5月20日

今回は、私の故郷の話をさせてください。

私の故郷は、兵庫県神崎郡福崎町と言って、姫路市の北隣り、播州平野が尽きて中国山地にさしかかる辺りにある人口1万8000人余りの田舎町です。

昔から但馬の和田山~姫路を南北に結ぶ国道312号線(かつては生野鉱山の銀を姫路の飾磨港まで運ぶ馬車道のルート)と三木~山崎(現在の宍粟市)を東西に結ぶ県道23号線が町内で交叉し、さらに今では東西に走る中国自動車道と南北に走る播但連絡道路のインターチェンジが町の中央にできています。交通が四方に通じている土地を「衢地」(くち)と言うそうですが、福崎町はまさにそれにあたります。

交通が発達すれば自ずから商業も盛んになります。「福崎に出した店はつぶれない」と言ったのは、今年96歳になる私の母親ですが、そう言われてみると、マクドナルド、丸亀製麺、餃子の王将、コメダ珈琲、スーパーのライフなど、人口2万足らずの小さな町にしては、そこそこ名の通った店舗が多く出店し賑わっています。

そんな福崎町ですが、町民のアイデンティティの対象は、実は、町の地勢でも産業でもなく、一人のこの町出身の学者の存在です。

「日本民俗学の父」と呼ばれ、「遠野物語」などの著作で有名な柳田國男がその人です。

① 柳田國男生家

柳田國男は、明治8年に、福崎町の辻川という集落で生まれました。生家は、「田」の字型の間取りの藁葺きの家で、柳田自ら「私の家は日本一小さな家」と言うほどこじんまりとした家でした。この家の造りが柳田に民俗学への関心を芽生えさせたと言われています。

その柳田の生家は、現在、元々あった場所から少し離れた辻川山公園内に移築され、一般に公開されています(写真①)。ちなみに、平成になるまで残っていた私の実家もこれとほぼ同じ造りで、播州地方の一般的な農家の間取りだったようです。

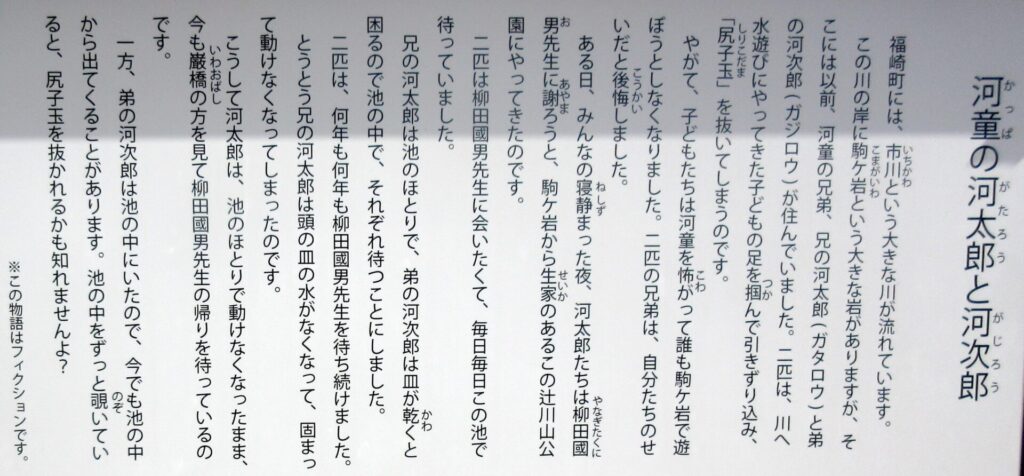

そして、現在、辻川山公園で最も評判を呼んでいるのは、池の中から時々姿を現す河童の河次郎(ガジロウ)(写真②)です(河次郎と柳田国男の縁については、写真③の説明板参照)。

皆さんも、機会がありましたら、一度、会いに行ってやってください。

② 河童の河次郎

③ 河次郎の説明板

平成の大合併の動きの中、福崎町も、お隣りの香寺町との合併話が出たようですが、結局、香寺町は姫路市との合併を選び、福崎町は合併を免れました。

18歳で故郷を離れた身としては、福崎が今でも独立の町として存在し続けてくれていることは嬉しい限りです。 (弁護士 井奥圭介)

(ニュースレター令和7年GW号より)

ニュースレターより | 2025年1月17日

▶ 所在地 奈良県橿原市久米町934

▶ 創 建 1890年

▶ 開 基 明治天皇

▶ 神武天皇の即位の地とされる畝傍山東南麓の橿原宮跡に、京都御所の内侍所を本殿、神嘉殿を拝殿として下賜され、明治23年4月2日に官幣大社として創建されました。

その後、神武天皇即位2600年にあたるとされた昭和15年に、国を挙げての奉祝記念事業として、社殿の修築、境域の拡張、外苑の建設などが行われ、現在の宮域が整いました。その際には全国から延べ121万人余りが勤労奉仕に参加したそうです。

このように、戦前は国家神道と深い関わりのあった橿原神宮ですが、戦後は一宗教法人として営まれ、初詣、七五三などの参拝で賑わっています。

平成24年からは、毎年、橿原市在住の日本画家藤本静宏氏の原画による干支の大絵馬が外拝殿に飾られ(写真は昨年の辰の大絵馬)、参拝者の目を楽しませています。

(ニュースレター令和7年新年号より)