投稿者:井奥圭介

ニュースレターより | 2024年9月25日

▶ 所在地 奈良県奈良市西ノ京町457

▶ 創 建 白鳳時代

▶ 開 基 天武天皇

▶ 東大寺、法隆寺と並ぶ奈良の三大古刹の一つ(井奥の私見)で、法相宗の大本山、薬師寺です。元々は飛鳥にありましたが、平城遷都に伴い、718年に現在の地に移されました。

東西二つの塔を擁する創建時の大伽藍は、奈良盆地の中央に、威風堂々たる姿を示していたと思われますが、長年の間の災害等のためにほとんどの堂宇は焼失し、昭和の初期には東塔だけが残っているという寂しい状況でした。

戦後になり、昭和42年の高田好胤管主の発願により、往時の堂宇が一つずつ再建されていき、平成29年のじき食どう堂の再建により、現在の伽藍が完成しました。

創建時から残る唯一の建物で国宝に指定されている東塔は、一見、六重に見えますが、実は三重で、律動的な美しさが“凍れる音楽”と称されています。

仏像では、金堂に安置されている、これまた国宝の薬師三尊像(中央に薬師如来、向かって右に日光菩薩、左に月光菩薩)が有名です。

(ニュースレター令和6年残暑号より)

ニュースレターより | 2024年9月17日

残暑お見舞い申し上げます。

国連のグテーレス事務総長が発した〝地球沸騰化〟という言葉どおり、連日のように気温が35度を超える猛暑日が続いた今年の夏でしたが、その夏をさらに熱くしたのがパリオリンピックでの日本選手の活躍でした。

大会前からメダル確実と言われ実際に獲得した選手、逆に実力を出し切れずメダルを逃した選手、かと言えば、大会前は全く注目されていなかったのに伏兵のように現れメダルを獲得した選手など、結果は様々ですが、どの選手も、日ごろの練習の成果を発揮して懸命に競技する姿は、見る者に感動を与えてくれました。そうした全ての選手に、「よくやった。お疲れさま。」と声をかけてあげたい気持ちです。

*

ところで、3年前、コロナ禍のもと、無観客で行われた東京オリンピックは、新たな男女混合種目の実施等に見られる〝多様性の尊重〟が目指す理念でしたが、今回のパリオリンピックはどうでしょうか。世界情勢として、東京オリンピックの時と決定的に異なる点は、その後の2022年2月にロシアのウクライナ侵攻が始まり、さらに2023年10月にはイスラエルによるガザ地区侵攻も始まって、世界がにわかに戦争の方向にシフトしたことです。

*

近代オリンピックの起源となった古代ギリシャのオリンピックは、伝染病の蔓延を防ぐには都市国家同士の争いをやめ競技会を開催せよとの神の啓示にもとづいて始められたとされ、大会開催中は参加国に休戦が義務付けられました。 近代オリンピックは、それを引継ぎ、スポーツを通して「平和な世界」を実現することを一つの理念にしていますが、パリオリンピックでは、前記のような世界情勢をふまえて、その理念が改めて大きくクローズアップされました。

しかし、現在でも、国同士の争いは無くならいばかりか、大会開催中も戦地での戦闘は続けられている現状を見ると、果たして人類は古代オリンピックの時代に比べて進歩したのだろうかと悲観的な気持ちにもなります。

しかし、今や、人類は、地球温暖化という、伝染病よりも恐ろしい共通の敵に直面しているのですから、一致団結してそれに立ち向かわなければなりません。ただでさえ沸騰した地球の大地に爆弾を落とし合ってさらに温めている場合ではないはずです。そんなことを考えさせられた今回のオリンピックでした。 (弁護士 井奥圭介)

(ニュースレター令和6年残暑号より)

ニュースレターより | 2024年5月15日

弁護士井奥圭介が趣味で訪れた寺社の案内をシリーズでお届けします。

初回は奈良の唐招提寺です。

▶ 寺社名 唐招提寺(とうしょうだいじ)

▶ 所在地 奈良県奈良市五条町(近鉄西ノ京駅から徒歩約10分)

▶ 創 建 天平宝字3年(西暦759年)

▶ 開 基 鑑真

▶ 探訪日 令和6年4月7日(日)

▶ コメント

言わずと知れた鑑真和上の創建にかかる律宗の総本山です。

南大門から入ってすぐ正面に見える金堂は、平成の大修理を経て、その優美な天平様式の偉容を示しています。そして、金堂の内部には、本尊の盧舎那仏座像を中心に、左右に薬師如来立像と千手観音立像(いずれも国法)が安置され、見る人を厳粛な気持ちにさせます。

訪ねた日はちょうど桜が満開で、鐘楼脇の桜が見事に咲いていました。

(ニュースレター令和6年GW号より)

ニュースレターより | 2024年5月14日

3月に入って寒い日が続いたため、桜の開花が、ここ数年に比べて、1~2週間遅くなったらしく、私が住んでいる奈良の大和郡山でも、4月第一週の週末に満開を迎えました。

そこで、妻と娘と3人で、地元の桜の名所、郡山城趾公園に夜桜を見に行き、数年ぶりに花見を楽しみました。 (弁護士 井奥圭介)

(ニュースレター令和6年GW号より)

ニュースレターより | 2024年5月13日

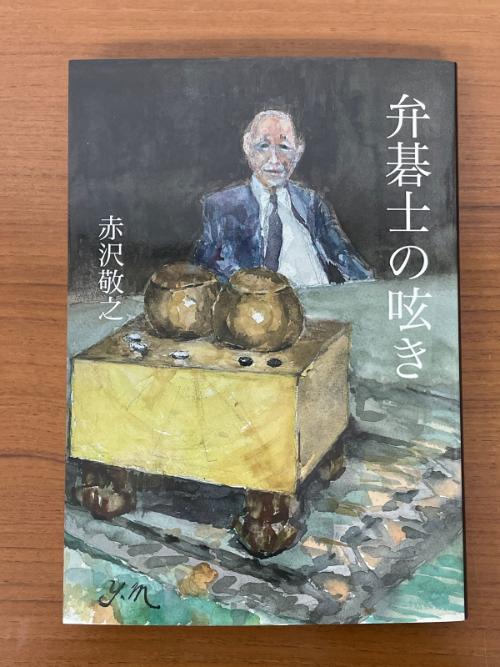

人生の大きな喜びの一つは、一生を通じて楽しめる趣味を持つことでしょう。赤沢敬之先生にとっての囲碁は、まさにその見本のような例です。

赤沢敬之著「弁碁士の呟き」

今般発刊された「弁碁士の呟き」は、赤沢先生自ら囲碁との出会いから現在に至る囲碁遍歴を赤沢・井奥法律事務所のホームページに2014年からコラムとして書き綴ったものを一冊の本にまとめたものです。

*

本書によれば、赤沢先生と囲碁との出会いは中学2年で故郷の徳島から大阪に家族で移り住んだ時にさかのぼりますが、本格的に囲碁の勉強を始めたのは大学4年で司法試験に合格してからとのことで、意外に遅かったと言えます。

しかし、いったん始めてからは、持ち前の熱心さを発揮して、「ハメ手」の解説書やイソ弁として入所した山本治雄法律事務所のビルの老管理人などからの教授を得て、27歳で初段と、めきめきと腕をあげていきます。そして、赤沢先生の囲碁の研究はさらに古今東西の棋譜に及び、段位は50歳で6段に上がることになりますが、その経緯は本書の「棋譜並べ①~⑥」に詳しく書かれています。そして、最近では、スマホの囲碁アプリが修練の場になっているとのこと。赤沢先生の囲碁の実力はこのようなたゆまぬ研究に裏づけられたものであることがよく分かります。

さらに、本書を読んで分かることは、囲碁の魅力というのは、単に競技自体の面白さにとどまらず、囲碁を通して人との交友関係が際限なく広がっていくということです。本書の中に囲碁の対戦相手あるいは同好の士として登場するのは、同業の弁護士、裁判官、検察官といった法曹はもちろん、プロ棋士、政治家、医師、雑誌編集者、さらには千日回峰行を達成された高僧と、実に多種多彩で魅力に富んだ方々ばかりです。そのような人たちとの囲碁を通してのつきあいが赤沢先生の人間の幅を広げているように思います。

*

赤沢先生は、現在、こうした囲碁の魅力を後輩に伝えるべく、大阪弁護士囲碁同好会の会長や毎年の弁護士会囲碁大会の観戦記を弁護士会報に執筆するといった活動を続けておられます。私も、今から37年も前のことになりますが、当事務所に入所した当時に、赤沢先生から囲碁の教則本を渡されましたが、その時は囲碁が何やら古くさいものに感じて、ついぞ頁を開かずにいたことを、今となって大いに後悔しています。そのことをお詫びするとともに、赤沢先生には、今後も、どうぞお元気で、囲碁の魅力の伝道師として活躍されることを祈念します。 (弁護士 井奥圭介)

(ニュースレター令和6年GW号より)

ニュースレターより | 2024年1月24日

せっかく寺社の多い奈良に住んでいるので、寺社巡りを始めました。

最初は、9月10日(日)に、自宅から一番近くにある名刹の法隆寺を訪ねました。

残暑の厳しい日でしたが、釈迦三尊像、百済観音像、玉虫厨子などの有名な国宝を間近に見られ、また、あらためてこの寺の寺域の広さを実感しました。(弁護士 井奥圭介)

(ニュースレター令和6年新年号より)

ニュースレターより | 2023年9月12日

弁護団の一員とし9年にわたって取り組んできたノーモア・ミナマタ第2次近畿訴訟の判決がいよいよ9月27日に大阪地裁で言い渡されることになっており、今はそれに向けての準備に追われています。

私にとっては、酷暑の夏に続く“熱い秋”になりそうです。(弁護士 井奥圭介)

鹿児島、城山にて

(ニュースレター令和5年残暑号より)