投稿者:井奥圭介

ニュースレターより | 2023年9月8日

残暑お見舞い申し上げます。例年にも増して猛暑の夏が終わろうとしていますが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。

さて、我々弁護士の仕事に「刑事弁護」と言って、犯罪を犯した(正確には、犯罪を犯した疑いをもたれた)人の処罰を少しでも軽くするために活動する分野があります。

私は、刑事弁護をそれほど多く手がけているわけではありませんが、弁護士会が運営している刑事当番弁護士に登録されているので、年に何件かは刑事弁護事件を受任することがあります。といっても、私に回ってくるのは、殺人などの重大事件ではなく、窃盗や傷害などの比較的機微な事件がほとんどです。その中でもかなりの頻度であたるのが覚せい剤を使用、所持することを罰する覚せい剤取締法違反の事件です。

6月のとある金曜日の当番日にあたった事件もそんな覚せい剤取締法違反の事件でした。被疑者(仮に「Aさん」とします)は四国出身の40代の男性、高校を卒業して地元で働いていましたが、田舎暮らしが嫌になり、25歳の時に大阪に出てきました。大阪では解体業の会社で働いていましたが、40歳の頃にリウマチを発症して働けなくなり、それからは自動車の窃盗等を生業にしていました。また、20代後半の頃から、覚せい剤にも手を出すようになりました。覚せい剤の特徴は中毒性が非常に強いことで、一度手を出すとやめられず、何度も使用を繰り返す人が多いのです。Aさんも、ご多分に漏れず、これまでに覚せい剤取締法違反で4回裁判を受けて、3回服役しており、最後に刑務所を出てから3か月も経たないうちにまた覚せい剤を使って逮捕されました。

私は、Aさんの国選弁護人に選任され、大阪近郊の警察署に勾留されているAさんへの接見を続けました。Aさんは罪は認めていましたので、裁判になれば実刑の判決が言い渡されるのは確実で、3年以上の懲役が見込まれました。そこで、私が警察で接見した際にAさんとする話は、今回を最後に覚せい剤と手を切れるのかどうかといったことが中心となりました。その点は、来る裁判でのAさんの量刑にも関わることでした。

しかし、Aさんは、これまでの4回の裁判で、その都度、裁判官の前で、もう二度と覚せい剤を使用しないと誓ったはずですが、それでも覚せい剤を使用し続けてきたわけですから、仮にAさんが「今回で最後にする」と言ったとしても、その言葉には説得力がなく、おそらく裁判官もそう思うでしょう。

そこで、私は、Aさんに、率直に、現在の心境を聞いてみました。そうしたところ、Aさんは、これまでの覚せい剤を通した人間関係がほとほと嫌になった、まだ間に合ううちに自分の人生をやり直したい、と言うのです。そして、どこで知ったのか、受刑者との文通を通して受刑者の更生を支援している団体や受刑者の就職先を紹介している雑誌などの名前をあげ、私に関係資料を集めて差し入れてくれるよう頼みました。

それらは私が名前を知らなかったものばかりでしたが、Aさんの熱心な依頼に応じて、そのうちの一つで、被疑者が勾留されている警察や拘置所まで面会に行き、被疑者の更生に向けて相談にのったりする活動をしているという団体に電話したところ、実際にAさんに警察まで面会に行ってくれることになりました。さらに、その団体は、出所後の犯罪者の自立訓練や生活訓練を行い、裁判で有利な証拠として使えるように、その団体が服役後の被告人の受け入れ先になることなどを報告書にして提出するというような支援活動も行っているということでした。団体の事業費は国からの補助や支援者からの寄付等でまかなわれているようですが、事業の性質上、金が儲かることは考えられず、純粋に薬物中毒者の更生を支援するという善意の目的で活動している団体のように見受けられました。

世の中に目を転じると、世界ではロシアのウクライナへの理由無き侵攻が続き、国内でも、中古車買い取り業者が顧客の車に故意にキズをつけて保険金を水増し請求したり、母親が自分の娘に食事を与えず入院させて保険金を受け取るなど、人間不信に陥りそうな悪意に満ちた事件ばかりがニュースに流れています。

しかし、その一方で、同じ社会の中には、このように、決してニュースで報道されることはないけれど、他人のために献身的に働いている人たちがいるということは希望をもたせてくれます。

Aさんには、自分の人生をやり直すために藁をも掴む思いで探しあてた団体につながり、その力を借りて何とか覚醒剤の呪縛から逃れられることを願うばかりです。そのために、私も、弁護士として、少しでも力になればと思っています。 (弁護士 井奥圭介)

(ニュースレター令和5年残暑号より)

ニュースレターより | 2023年5月10日

今年になってから、仕事の関係が、時間的にはやや余裕ができ、少なくとも日曜日は出勤しなくてもいい状況が続いています。

そこで、何か新しい趣味でも始めようかと思い立ちましたが、全くゼロから始めるのも大変な気がした矢先、東京で司法試験の受験生活を送っていた20代の頃に軽登山を始め、“生涯千山登頂”を目指していたことを思い出しました。

これは、一生涯の間に地図測量用の三角点が置かれた山頂を1000登破するというものですが、結局、弁護士になってからの仕事の忙しさにもかまけて、1993年、33歳の時に、27回目の山行をし、登破した山頂が39となったところで挫折し、それから30年間、登山からは遠ざかっていました。

自宅の押し入れをさがすと、30年前に使っていた登山道具がダンボール箱に入れたままになっていましたので、それを引っ張りだし、とりあえず、自宅のある奈良の近場の山から山行の計画を立て始めたところです。今や、残された人生で千山はとうてい無理ですが、せめて百山には到達したいものです。

今後、どうなるか分かりませんが、もし昔の趣味の復活となりましたら、また、この事務所だよりで報告したいと思っています。(弁護士 井奥圭介)

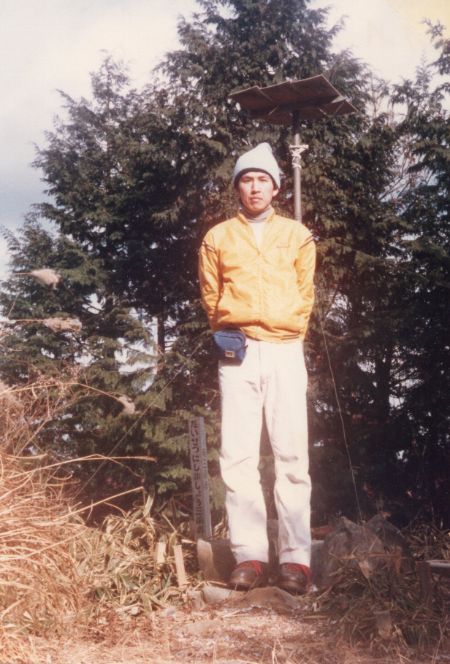

京都での司法修習時代。比叡山山頂にて。(1986.1)

ニュースレターより | 2023年1月20日

弁護団の一員として取り組んでいるノーモア・ミナマタ近畿第2次訴訟が昨年12月に結審し、年末は最終準備書面の作成等に追われましたが、何とか期限までに提出でき、ほっとしているところです。

来たる判決が良い判決になることを願うばかりです。(弁護士 井奥圭介)

執務室でホッと一息つく筆者

ニュースレターより | 2023年1月16日

新年、明けましておめでとうございます。今年が、皆様にとって、良い一年になることを心よりお祈り申しあげます。

さて、令和2年の2月頃から始まった新型コロナウイルス感染の流行も今年で4年目に入ろうとしていますが、その影響で、日本の社会は、以前と比べて色々な面で様変わりしました。

裁判も、例外ではありません。感染が始まった当初、裁判所は、庁内での感染を恐れて、一時期、民事の裁判を、緊急を要する一部の手続を除いて、全面的にストップさせました。

しかし、それでは、裁判所のもつ社会的な役割を果たせないという反省から、徐々に、通常どおりに裁判期日を開くようになりましたが、以前と違って、当事者は裁判所に出頭せず、代理人弁護士の事務所等にいて、インターネットを利用したWEB会議で裁判官とやりとりすることが増えました。

実は、コロナ禍の前から、日本の裁判はもっとIT化を進めなければならないという意見はあったのですが、その意見が、コロナ禍による実際の必要に迫られて、一挙に現実化していったという感じです。

それでも、最初の頃は、1回目の期日だけは法廷は開き、2回目からWEB会議にするというような運用がされていましたが、そのうちに、もちろん当事者双方の同意を得た上ではありますが、1回目からWEB会議で行うというような運用もされるようになり、さらには、準備書面や書証も、実際に紙で提出するのではなく、文書データをパソコンから送信すればよい事件も現れました。間もなく、担当の裁判官と一度も直接顔を合わせる機会がないまま、和解で裁判が終わる事件も現れる見込みです。さすがに、証人尋問は、今でも、法廷で行われるのを原則としていますが、これも、遠方にいる証人などについてWEB方式による尋問を認めるケースを広めようとしています。

これまで、長年の間、裁判と言えば、裁判所に出頭して裁判官と直接やりとりするのを普通のこととしてきた身にとって、このような裁判の現状は、これが裁判?と首をかしげるような場面もあります。

しかし、考えてみると、裁判所に出頭しなくてもよいことで、移動の時間が節約でき、弁護士自身の負担軽減になります。また、交通費も節約でき、そのことは依頼者のメリットになります。さらに、事務所にいて参加できることで、裁判期日も入れやすくなり、訴訟の促進がはかれる効果も期待できます。それに、紙を使わなくてよければ、資源の節約にもなります。

こうして考えていくと、裁判の IT化の流れに反対する理由は何もないということになります。それを、裁判とはこういうものだといった固定観念だけで反対するのはやはりよくない、時代の進展に即して弁護士業務のスタイルも変えていく必要があると考えている今日この頃です。(弁護士 井奥圭介)

(ニュースレター令和5年新年号より)

ニュースレターより | 2022年9月20日

倉岳山頂からの眺望

私が弁護団の一員として活動しているノーモア・ミナマタ近畿訴訟は、大阪地裁で審理にあたっている裁判官が不知火海の現地を見分に行く手続が9月26日に予定されています。その準備のため、7月1日に予定ルートを下見に行ってきました。

写真は、天草諸島最高峰の倉岳山(標高682m)の山頂から水俣に向けて撮った写真です。空に浮かんでいるパラグライダーが気持ち良さそうでした。

(ニュースレター令和4年残暑号より)

又々、「法とは何ぞや」というよりも法の無力さについて考えさせられる事態が起きました。ロシア軍によるウクライナ侵攻のことです。

仮に同様のことが日本国内で行われれば、殺人罪に該当し、しかも刑罰の一種として死刑制度を存続させている我が国の法制度のもとにおいては、被害者の数や行為の残虐性からして、首謀者は間違いなく死刑に処せられるであろうような行為が、白昼、公然と続けられています。

こうした戦争犯罪を禁止する法律はないのかというと、ないわけではありません。ただし、それは、国際間のことですので、条約という形をとることになります。例えば、ロシア軍の行為で今一番問題にされているのは、非戦闘員の民間人に対する殺害や拷問などですが、こうした行為は1949年に制定されたジュネーブ条約や1977年に制定された同条約の追加議定書で禁止されています。

さらに、戦争犯罪人を処罰する機関として、かつては、ニュルンベルグ裁判や東京裁判などのように、戦勝国によって一時的に国際軍事裁判所が設置されていましたが、2002年に発効した条約にもとづき、国連の下でそうした問題を専門に取り扱う常設の裁判所として国際刑事裁判所(ICC)が設立されました。

これらは、これまでに何度も悲惨な戦争が繰り返された歴史の反省に立って、人類が築いた貴重な制度だと言えます。

しかし、条約というのは、各国が承認しないと、その国には効力が及びません。ところが、問題のロシアは(さらには、アメリカや中国も)ICC設立の根拠となった条約を承認していません。したがいまして、現状では、ICCがウクライナで行われている大量殺害行為の首謀者を処罰することはできないのです。こうして見ると、法というものは、それを執行する力の裏付けがないと無力なものだということが分かります。

しかし、無力だと嘆いているだけでは、現に甚大な被害を受けているウクライナの人々は救われません。既にICCはロシア軍の戦争犯罪を裏づける事実の調査を開始しています。そうした地道な活動によりロシア軍の戦争犯罪の事実があばかれ、それを糾弾する国際世論が高まり、ひいてはそのことがロシアを追い込んでいく、それを期待するしかありません。

この事務所だよりが皆様のお手元に届く頃には停戦が成立し、ウクライナの戦火がおさまっていることを祈るばかりです。

(ニュースレター令和4年GW号より)

ニュースレターより | 2022年2月14日

写真①(チッソ水俣工場)

昨年の秋、映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」などで有名なアメリカの俳優ジョニー・デップが自ら企画し主演をした映画「MINAMATA」が日本で上映されました。

この映画は、水俣病患者の写真集を撮影したアメリカの写真家ユージン・スミスの伝記映画ですが、それを見た当事務所の赤沢秀行行政書士がいたく感動し、たまたま私が水俣病の弁護団で活動していることから、是非、事務所ニュースで水俣病の特集をしたいと言ってくれ、この企画となりました。

それでは、私が知っている水俣病のことについてお話しします。

水俣病とは、熊本県水俣市にあるチッソ株式会社の工場(写真①)が排出した廃液に含まれるメチル水銀によって汚染された魚介類を摂取することで起こる健康障害のことをいいます。

水俣病の原因であるメチル水銀は、体内に摂取されると主に脳細胞に作用し、様々な障害を与えます。

発生当初は、手足が曲がったりけいれんを起こしたり錯乱状態となり発病から数週間で亡くなってしまう重症の患者も多数いました。皆さんも、テレビなどで、体を小刻みにふるわせる女性の患者の映像を見られたことがあると思います。

しかし、今現在、水俣病で苦しんでいる患者の多くは、慢性型の水俣病で、一見、普通の人と変わりませんが、以下のような様々な症状や日常生活の不便を抱えています。

・手足の先がしびれる。怪我をしても痛くない。やけどをしても熱くない。

・手の感覚がなく物を落としてしまう。字を書けない。

・手がふるえて、ボタンをかけられない。

・まわりが見えにくくなり、ふすまや壁にぶつかる。

・つまずきやすい。ふらつく。

・手や足がつる。

昭和25年ころから、水俣湾沿岸地域で魚が大量に浮上したり、猫が狂い死にするなどの現象が見られるようになりました。

当初、原因は分からず、奇病や伝染病として地元では怖れられていました。

昭和31年5月1日、チッソ水俣工場付属病院の院長が、原因不明の中枢神経疾患が発生したことを水俣保健所に届け出ました。この日が、水俣病の公式確認の日にあたります。

当時、水俣病の原因となるメチル水銀は、チッソ水俣工場で化学製品の原料(アセトアルデヒド)を製造する工程で生成され、それが工場廃水に含まれた状態で不知火海に排出されていました。不知火海に流されたメチル水銀は、食物連鎖を通じて魚介類の体内で蓄積されていき、その汚染された魚介類を地域住民がたくさん食べたことによって、水俣病という深刻な公害病が広がることとなりました。

メチル水銀による汚染は、老若男女を問わず地域住民のすべてに及び、さらには、まだ生まれていない胎児にまで被害を及ぼしました。

水俣病が公式確認された後も、チッソは、メチル水銀を含んだ工場排水を流し続け、多数の水俣病患者が発生し続けることとなりました。

このような中で、一部の患者と親族が水俣病患者家庭互助会を結成して補償を求めましたが、結局、昭和34年の年末、死者でも30万円程度の見舞金契約の締結を強いられました。

その後、チッソは、昭和43年5月にアセトアルデヒドの製造をやめ、その4ヶ月後の昭和43年9月に、国は、ようやく水俣病がチッソ水俣工場の廃液を原因とする公害であったことを認めました。

その後も互助会とチッソとの間で交渉が続きましたが、当時の厚生省が設置した第三者機関は、患者側に対し、同機関が出した結論に一切の異議を述べないという白紙委任状の提出を求めました。

このような手法に応じることができないとして、裁判所での解決を求めて昭和44年6月に提起されたのが、水俣病第一次訴訟です。

昭和48年3月の熊本地裁判決では、チッソの責任を明確に認め、1600~1800万円の賠償を命じました。

第一次訴訟の判決を受けて、チッソと患者団体との間で、補償協定が締結されました。補償内容は、一時金1600~1800万円、その他に医療費、年金、葬祭料等の支給が定められました。そして、この補償協定は、その後に認定される被害者にも適用されることが約束されました。

そこで、多くの患者が、補償を受けるために熊本県や鹿児島県に公害病の認定を申請する事態となりました。

しかし、認定申請が急増したため、国は、昭和52年に、水俣病と判断する条件を厳しくし、それまでは1つでも症状があれば水俣病と認めたのを、複数の症状がないと認めないようになりました。

そこで、被害者らは、国の姿勢を変えるため、昭和55年に、チッソだけでなく、国や熊本県も被告にして第三次訴訟を起こしました。この第三次訴訟は、熊本のほか、大阪、京都、東京など全国各地で起こされ、各地裁で勝訴判決が言い渡されました。

そのような状況の中、ようやく国も重い腰を上げ、平成7年に、合計1万人を超える被害者に国、熊本県やチッソが補償することを条件に水俣病問題を解決する「95年政治解決」がはかられました。

しかし、唯一、政治解決を拒み、大阪で裁判を続けた水俣病関西訴訟の原告は、平成16年に最高裁で勝訴判決を勝ち取りました。その判決では、国の水俣病の認定基準が事実上否定されました。

そこで、被害者は、国の認定基準が緩和されることを期待して県に公害病の認定を申請しましたが、認定基準は依然として厳しいままでした。

そこで、被害者が、裁判所に最後の望みを託して、平成17年に起こしたのがノーモア・ミナマタ訴訟です。この訴訟は、熊本のほか、大阪、東京、新潟でも起こされ、私が弁護団の一員として加わったのが大阪の訴訟でした。私と水俣病との関わりはここから始まりました。

このノーモア・ミナマタ訴訟は、平成23年に勝利和解により解決するとともに、国に水俣病被害者を救済するための特別措置法を制定させるという大きな成果を勝ち取りました。

しかし、特別措置法には居住地(写真②)や年代の制限があったために救済されなかったり、そもそもそのような制度があることを知らず申請できなかった多くの被害者がまだ存在します。そのような取り残された被害者を救済するために現在も続いているのがノーモア・ミナマタ2次訴訟です。

写真②(天草の倉岳山頂からの眺望) 緑矢印の下辺りが水俣。海上に引かれた赤線の向こう側は水俣病特措法の対象地域、手前は非対象地域。この線のどちら側に住んでいたかで救済されるかどうかが左右されることに、被害者は「海に線は引けないはず」と強く反発している。

写真③(ノーモア・ミナマタ第2次訴訟提訴(前列左端が筆者))

大阪では平成26年から始まったこの訴訟(写真③)は、今、大詰めの原告本人尋問が行われており、今年中には結審を迎える見通しです。

以上、水俣病の歴史は、大変複雑で、一つ新しい救済制度が出来ても、その不備のために救済されずに取り残される被害者が生じるという“イタチごっこ”を繰り返してきたことがお分かりいただけたと思います。

水俣病が公式確認されてから既に65年以上が経つというのに、まだ被害者が救済を求めて裁判を続けているというのは大変悲しいことです。何とか水俣病を解決するために皆さんの声を政府に届ける手段として、弁護団では、現在、ネット署名に取り組んでいます。案内のチラシを同封しますので、よろしければ、ご協力ください。

(ニュースレター2022年新年号より)

案内チラシはこちら