アーカイブ:2017年

囲碁雑録 | 2017年6月9日

(③より続く)

バリトン歌手ハンさん

やがて対局は終わり、200人を上まわる参会者による親善パーティの場に移った。

やがて対局は終わり、200人を上まわる参会者による親善パーティの場に移った。

吹田市長の歓迎の言葉や日本棋院代表など関係者のあいさつのあと、それぞれの懇親の輪があちこちに花開いた。

私もハンさんをつかまえ、オーストラリアの囲碁事情を聞く。

ハンさんは、メルボルンに住んでいるが、同国の囲碁人口は200人位で、ハンさんが抜群の力をもつ第一人者であるため常に代表になってしまうので、世界大会の選抜予選には3年に1回だけ出場することにしているとのことである。

因みに、メルボルンでは2か月に1回位しか対局しないが、ナンバー・ツーはハンさんに七子を置く初段だそうである。

シドニーにはもう少し強い人もいるようだが。

したがって、ハンさんの勉強は専ら日本のプロ棋士の打ち碁に拠っているのだろうと、さっきの「武宮宇宙流」を思い浮かべながら考えたものだった。

さて、宴たけなわを迎えそれぞれのお国自慢の美声が披露されることとなった。

世界大会優勝の陳さん夫妻のデュエット、西独選手のドイツ民謡、ソ連・チェコーポーランド選手、役員のカチューシャの合唱、地元勢の黒田節など賑やかなうたごえのあと、ハンさんが指名された。

さてなにが飛び出るかと期待していると、音吐朗々たるバリトンの響き。

会場はとたんに静まりかえった。

曲目は忘れたが、確かオペラのアリアである。

声量豊かな見事な歌いぷりは並の素人ではない。

ああそうだ、と確か三年前に聞いた話が甦ってきた。

彼はメルボルン大学の声楽科で本格的に修業したプロ歌手で、時々今でも舞台に立つということだったのだ。

満場の拍手を受けて舞台を下りるハンさんの雰囲気は、碁打ちというよりもまさに声楽家のそれであった。

時は移りパーティもやがてお開きとなり、それぞれが一日の充実した戦いや親善交流の貴重な思い々胸に深く刻み込みながら、またの再会を期して会場を後にしたのであった。

果たして3年後、三たびハンさんに相まみえる幸運に巡り合えるかどうか、いや是非その機会を作りたいものだと考えながら、その日のために私も一層の精進をせねばとひそかに心に期するのであった。(終)

囲碁雑録 | 2017年6月2日

(②より続く)

ハンさんの返り討ち

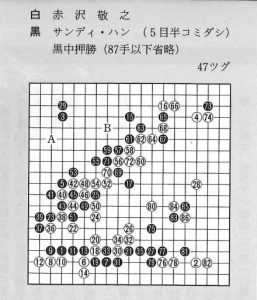

握って先番のハンさん、1、3、5と早速三連星の布陣を敷き、6手目に小目にかかったこちらの白石を一間にハサむ。

握って先番のハンさん、1、3、5と早速三連星の布陣を敷き、6手目に小目にかかったこちらの白石を一間にハサむ。

白8で3三に入ると黒スミを押さえ、以下型どおりの定石で白を左下に閉じ込めて、足早に15と上辺星に打ち大模様を指向する。

白続いて右上星から訪と大ゲイマにシマルと黒天元に打ち、四角の大風呂敷を広げサアお入りと誘う。

これぞ今をはやりの「武宮宇宙流」である。

テキも流石に日本碁界の潮流の研究におさおさ怠りない様子だ。

布石は黒一歩のリードか。

ここで白18とハネ出したのがやや性急で、黒の中央を強化するお手伝いのキライがあった。

あとで考えると、18では黒の誘いに乗ってAに敵中深く単騎カカり、黒模様を早めに荒らすべきであった。

黒29とカンヌキを下ろされると黒陣は厚く、容易には入れそうにない。

やむなく白36あたりから手をつけて40から52まで黒の包囲網に風穴を開けた。

これは白成功だったが、原因は黒39にあった。

黒がこの手で23の一路上に引いていれば、こうはならなかったのである。

しかし、チャンス到来と喜んでしまったのが小生の悪い癖である。

黒55に守ったとき、ここでBあたりに一手模様見の斥候を黒陣に放ちこれを囮にしておけば、間違いなくナダレこみが成功したはずであった。

しかし、やんぬるかな。

小生慌てて56と中途半端な手で侵入を図ろうとして、64までやや腰が伸び形がウスくなってしまったのである。

これを見逃すハンさんではない。

69から逆襲のキリ一発で自陣への侵入を最小限に止め、白の大模様が出来上がろうとする寸前を捉えて、スミの3三に入り、返す刀で白の中央の地を喰い破ってきた(残念ながら87手以下記憶が薄れ正確な棋譜を再現できない)。

ここから接近戦の激闘が始まったが、ついに黒の有利なコウ争いに入り、最後の勝負どころを迎えてしまったのである。

悲しいことにこちらはコウ材が少ない。

熱戦数合コウ争いは黒の勝ち。と同時に碁は終わってしまったようである。

黒の確定地は60目を下らない。

コミを加えても白には50数目位しか見込めない。

終盤には黒の厚みがなお働きを増すことになると予想され、その差は益々開くだろう。

やむなく小生玉砕戦術に出るほかなく、起死回生の勝負手を放つが、冷静に受けられて遂に投了。

残念ながら三年前の敵討ちはならず。

しかし、熱戦のあとの高揚した気分は爽快であった。

局後の検討には、オランダのシュレンパー六段に惜敗した畑さんも加わり、なごやかにお互いの好手や悪手を指摘し合い、握手を交わして次の対局に移ったのであった。

やはりアジアの強豪ぞろいの国の代表には劣るとはいえ、ハンさんの力は立派なもので、「士は三日会わずんば、即ち刮目して待つべし」と「三国志」で呉の旧阿蒙が語ったとおり、三年間の進歩は流石のものであった。

返り討ちには会ったものの不思議に充足感が私の身内にたちこめていた。

第一回戦は、世界アマ側の22勝10敗、第二回戦は日本側の選手交代で行われたが、これも先方の23勝11敗という圧倒的勝利で親善対局の幕が降りたのであった。

服部さんも確かイギリス選手に歓迎の白星を進呈したようだった。

会場では、大竹英雄碁聖や石井邦生九段などが中国・香港選手や青い目の棋士たちに打ち碁の検討と遠慮ない厳しい批評や手直しをし、外国選手はまたとない機会と懸命に指導を受けていた。

言葉は違っても互いに有無相通ずるところは、碁を共通の友とする者たちの親善溢れる風景である。

(④につづく)

囲碁雑録 | 2017年5月26日

(①より続く)

(①より続く)

ハンさんとの再会

さて、話は戻る。

親善大会の会場には、10時前すでに7、80人を越す碁打ちが集まり、開会を待っていた。

やがて外国選手の入場である。

世界チャンピオンの陳嘉鋭さんを始め31か国の選手が順位に従いずらりと対局席につき、吹田市民を中心とする日本側と対峙する。

弁護士仲間では、畑さんと服部明義さんが腕を撫している。

ホンコン、中国、韓国などのトップクラスには、こちら側も府代表クラスが相手になっている。

私が世話役から指定された席にはオーストラリア選手権者のサンディーハン六段が座っていた。世界大会では5勝3敗で11位。

思わず双方の口から「やあ」「ハロー」と懐かしさを込めた嘆声が発せられ、早速握手。

というのも、実は3年前のこの会でたまたま一度手合わせした仲だったのである。

あの時は、延々300手を超えるコウ争いの死闘を演じて、惜しくも半目負けの結果であったから、忘れようにも忘れられない相手である。

ハンさんの方もやはり覚えていてくれたのだった。

前回の懇親会の場で何時の日にかの再会を約していたが、なんと幸運にも再度の挑戦の機会が巡ってきたのであった。

ハンさんは、今年44歳オーストラリアに移住して12年になるという韓国系の紳士であり、会社役員をしているとのことである。

浅黒い引き締まった東洋風の顔付で、誠実そうな人柄のにじむ人物である。

たしかその棋風は力強く、私よりは一枚上の感じであった。

3年前たどたどしい英語でなんどか意思疎通だけははかったものの、お互いに深く知り合ったわけでもないのに、まるで百年の知己のような親しさを覚えるのは、それこそ「手談」と呼ばれる囲碁のお蔭でなくてなんであろうか。

これだからやめられないのである。

とにかく絶好の敵討ちのチャンスである。

あれから3年こちらも少しは腕を上げたとの自負もある。

さあ対局だ。

(③へつづく)

囲碁雑録 | 2017年5月19日

世界アマ選手の来阪

世界アマ選手の来阪

六月初めの日曜日、吹田市文化会館(メイシアター)で世界アマ囲碁吹田親善大会が開催されるとの新聞記事を見て、早速世話役の一人である畑良武さんに参加の申し込みをして、当日とるものもとりあえず会場に駆けつけた。

この企画は、たしか4年ほど前から始められ、今年は4回目にあたるはずだった。

毎年5月頃東京や稀に大阪で行われる世界アマ囲碁選手権大会のあと、世界各国から選抜されて参加した代表選手たちとの親善交流をめざして、万国博開催の地吹田市に代表団一同を招くという壮大かつ有意義なこの試みは、吹田市囲碁連盟や吹田市国際文化交流協会の人々の献身的なボランティア活動に負うものであり、回を重ねる毎に盛会の一途をたどっている。

今年の第8回世界選手権戦は、東京の日本棋院で5月27日から30日にかけて34か国からの強豪34人で争われ、香港の陣嘉鋭七段が優勝、日本代表菊池康郎七段が2位、中国の宋雪林七段が3位という結果であった。

今回は、初めてソ連からジェトコフ六段が参加して15位の好成績をあげたほか、およそ囲碁という東洋的なゲームからは連想もできないようなフィンランドとかノルウェーなどの北欧からの代表、チェコスロバキアやポーランドなどの東欧勢も意気軒昂で、囲碁の国際化が年々目覚ましく進展していることに目を見張る思いがしたものである。

今や囲碁界において、中国は日本に追いつき追い越そうとする勢いでレベルアップしているし、韓国、台湾もこれに続いている。

プロの超一流同士の対決で無念の敗北をした昨年の日中対抗戦や今年の訪日代表団の勝ち越しの例は引くまでもなく、プロの世界ですら日本の占めてきた盟主の地位が脅かされそうな様相を呈しているわけだが、アマの場合はすでに10年も前から中国勢の優位がほぼ明らかになっている。

もっとも中国では、プロ制度ができたのが5年ほど前のことで、まだプロ(専業棋士)の数は20人にも満たない少数精鋭であり、しかも段位はプロアマ共通のもので、アマといっても日本の専門棋士の八・九段クラスがかなりいて、これがアマ選手権に出場するのだから、強いのは当たり前ということもできる。

3年前のこの大会の優勝者である馬暁春さんなど出場当時は八段だったが、帰国後しばらくのうちに九段となり、今や中国では聶衛平九段とナンバーワンを争い、日中囲碁決戦でも日本のトッププロと互角の戦いをするというほどの打ち手であるから、根本的に日本の場合と異なるのである。

(②へつづく)

※ 本稿は、1986(昭和61)年10月発行の大阪弁護士会会報に寄稿したものである。当時の弁護士界では囲碁熱が盛んで愛好者が多かったが、最近では高齢層の引退や死去による愛好者の減少を補てんする若手の参入が少なくなっており、回復が急務である。

囲碁雑録 | 2017年5月13日

編集子から、囲碁についてなにか書くようにとのお達しである。

編集子から、囲碁についてなにか書くようにとのお達しである。

「どうも碁について書くと、自慢話になる傾向がある。それは私だけでなく、自分の余技について語る時たいていの人はそうなってしまうようだ。まれには卑下の形をとることもあるが、それは自慢の裏返しなので、慇懃無礼というのと同じ形式である。人間は、自分の余技について語る時、何故必ず自慢話になってしまうのか」。

作家の梅崎春生は、「烏鷺近況」という題の随筆の冒頭をこのような問いかけで始め、その理由として、

「余技とは、専門以外の芸の謂いであり、つまり専門以外であるから、自分の力量について誤算する傾きを生ずる」こと、

「それからもう一つ人間が余技において自慢するのは、本業においては自慢しにくいという事情にもよるらしい」こと、

また、「余技が碁や将棋の場合は、どうせこれは遊びであるから、競争心や敵愾心がないと面白くない。……だから余技を語る時に、実際以上に自分を強しとし、実際以下に相手をけなしつければ、その相手はなにくそと奮起し、次の勝負が面白くなるだろう」

という効用をあげている。

まことに人間心理とりわけアマ碁客の天狗心理の奥底を鋭く洞察する卓見である。

この伝に従えば、私の小文もどうやら自慢話かその裏返しになってしまうのがオチであろうがそれも許されるというものではあるまいか。

先日中坊さんから、「赤沢さんが碁を打っている姿を見ると、本当に楽しくて仕方がないように見える」というおほめの言葉を頂戴した。

有難くお受けして、早速お礼に勝星をプレゼントすべきところを四子で中押し勝ちしてしまい、チョッビリ悪いことをしたような気になって、「あの手でこう打たれたら私の敗けでした」などと本音か儀礼的慰めか分らぬような言い方でお返ししたことであった。

たしかに碁は楽しいものである。そして、勝てばその楽しみは倍加する。

「芸」と「勝負」とは、プロ棋士がその弁証法的統一を追求する永遠の二つの課題である。

しかし、われらアマ碁客にとっては、「芸」などという高嶺の花よりも、即物的な「勝敗」の方に関心があり、碁仇との対戦に一喜一憂し、相手をヘコますために技術を磨くのである。

もっとも、本職ではないから勝敗が生活に関連することもなく、その意味では気楽な遊びであり、自由奔放に一九路の盤上に勝手な夢を描いて楽しむことができる。

ハメ手を研究し、相手がワナにかかって絶句する様を見るのを無上の悦びとする人もあるし(かつでの私もそうであった)、好敵手と一日数十局も石を並べ合う過程に精を出す人達もある。

碁は「手談」ともいわれる。

言語に頼らずして人と人との全人的な対話が成立する貴重な媒介手段である。

初対面の相手とのネジリ合いからその人となりを感得し、深い親交が始まることもまれではない。とくに好敵手=碁仇は、「にくさもにくしなつかしき」存在であり、終生離れがたい絆で結ばれながら、互いに相手を稚気といくばくかの親愛の情をこめた悪口雑言でけなしつつ、喜々として盤を囲むのである。

昭和32年に「ボヤキの大岡」「イカリの尾崎」の文章ではげしい応酬をした大岡昇平、尾崎一雄の文壇天狗の例をみても、その間の事情が彷彿とする。

「大岡君のやうな人と碁を打つのは、張合ひがあって面白い。外出の大儀な雨の日に、手土産なんか持って、大磯から下曽我までハイヤーでわざわざ負けに来てくれる人なんぞさうざらにあるものではない。私はこの棋友を大切にしたい」と一方が言えば、

「大岡君のやうな人と碁を打つのは、張合ひがあって面白い。外出の大儀な雨の日に、手土産なんか持って、大磯から下曽我までハイヤーでわざわざ負けに来てくれる人なんぞさうざらにあるものではない。私はこの棋友を大切にしたい」と一方が言えば、

「一体『ボヤキの大岡』なんて題で、小説を書いた奴があるか知らん。私小説がいくらワタクシゴトを書き連ねるのが特色とはいえ、全編ことごとく自慢話、ただぼくとの碁に勝ったというだけの話である。私小説も遂にここまで落ちたかと、十返肇が慨歎したそうだが、ぼくも全く同感である。……これまでぼくに負かされたくやしさも、おのずから行間ににじみ出ていて、要するに私小説の妙味得もいわれず、やはり尾崎の傑作の一つだろう」と他方が答えるやりとりなど、実に愉快至極である。

いまわが国の囲碁人口は急成長し500万人から1千万人に近い愛好者がいるといわれる。

白と黒のもっとも簡明な道具立てで天地四方の盤面のどこへでも着手することができる単純明快な、それでいて底知れぬ深みをもつゲームはそうザラにあるものでない。

中国をはじめ西欧にいたる世界諸国に熱烈なファンが続々と増え、いまや国際的な広がりをみせているのもムベなるかなである。

ひるがえってわが大阪弁護士会でも、近年公式戦も催され、棋運隆盛の兆しがあるのは喜ばしいことである。

老若男女を問わず誰でも気軽に打ちこめる囲碁の醍醐味をもっともっと多くの人に味わってもらいたいと思うことしきりの新春である。(1980.1.3)

※ 大阪弁護士会春秋会の機関誌「春秋」に寄せた原稿である。37年も前を振り返り、壮年の格気溢れる時期に、これほど囲碁の醍醐味に浸り、多忙な仕事の合間を縫って実戦に打ち込んでいたのか、思えばなつかしいかぎりである。

囲碁雑録 | 2017年5月5日

(上より続く)

(上より続く)

そこで考えるに、碁キチの習性の第一は、まずなんといっても、例外なく大変な自信家(天狗)であり、負けず嫌いだということである。

日頃温厚篤実な謙虚な紳士として知られる人であっても、こと碁に関するかぎりどうも事情が違うようである。「オレがアイツに二目も置くなどとは世の中がどこか狂っている」と真剣に考え、「オレはアイツに互先で勝った男を白番でやっつけたことがある。だからアイツはオレに黒をもつべきだ」などと間接事実を有利に援用する。

そして面白いことには、大抵の場合廻り廻って自己の主張を証明する間接証拠を発見することができるのである。

彼はまた、自分が負けでも、決して相手が強いから負けたのだとはなかなかいわない。自分が不覚にも思わぬ錯覚をして悪手を打ったからだという。

連戦連敗しても、容易に相手の上達ぶりを認諾せず、「最近どうも調子が悪い。オレは弱くなったらしい」などとつぶやくのである。

歯切れの悪いことおびただしい。

次に、彼は自己の敗戦を人に語りたがらない。

とくに弁護士なるもの簡単に「自白」はせず、不利な事実はもっばら黙秘権を行使する。「敗軍の将は兵を語らず」というような高次元のものではないのである。

ところが勝ったときには、相手かまわず大声で吹聴する。だからいつも常勝軍のごとく意気揚々としている。

「口だけは皆一廉の碁打ちなり」という次第である。

しかし、そこは相手のあること。「相手」もやはり同じような習性をもっている。そこで丁度バランスがとれる仕組みになっているというものだ。

情報伝達の早さもその特性である。

暮夜惜しくもコミがかりで涙を呑んだ勝負が、はや翌朝には流布されて、会う人ごとに「昨夜は惨敗したらしいな」などと冷やかされることもまれではない。

折角忘れかけた口惜しさをまた思い起させられ、何回も負けた気にさせられる。

だからたまには、公知の事実になる前に「先行自白」をしておくことが得策なこともある。

こういうような具合だから情報化時代の荒波の中で、「実体的真実」を発見するのは容易なことではない。

当事者双方の主張を整理し、慎重に証拠調をする必要がある所以である。

彼はまた、勝碁は絶対に忘れない抜群の記憶力をもっでいる代りに、負けた碁はケロリと忘却する独特の能力をもっている。

二、三年前の大勝を昨日のごとくに語ったり、はては、かって某五段(現)に一度互先で勝ったという某先生のように時効になった十年も昔のことを飲むたびに話す御仁もいるのである。

だから碁打ちたるものユメユメ勝負をおろそかにはできないと心得なければならぬ。

このことに関連するが、以前高川名誉本因坊が、「アマは勝碁のことはよく覚えているが、プロは逆です。負けた碁は敗因を反芻し何年たっても忘れないものです」といっていたが、ここらにもわれわれとの大きな違いがあることを知るべきだ。やはりプロの道はきびしい。

三味線、ポーカーフェイスも、碁キチの資格の一つだといってよかろう。

「しまったと云へど内心得意なり」と川柳にもあるが、「参った。死んでしまいそうだ。」などと独言をいって相手を油断させるのも手のうち芸のうちである。

反対に、形勢が悪化しても何くわぬ顔をして、相手の見損じを待つのも大事な心理作戦である。

だからわれわれは、常にことばや表情の裏にかくされた真実を見抜く眼力を養っておかなければならないことになる。

その他あげればいろいろとあるが、これらの習性にはいずれもどこか一本抜けた他愛のない無邪気さが眼底に流れており、それ故に碁キチには愛すべき人物が多いのではあるが、残念ながらなかなかに「高段の域」には達し難いというわけなのである。

従って、もしあなたが、さらに大きな飛躍を遂げようと決意されるなら、右にのべた碁キチの習性を逆の方向に改造することが、その要諦であるといってもよいであろう。

かくいう小生も、この道に入ってから十有五年。

「あたら光陰を従に費」したおかげで、「貴殿棋道執心修行無懈怠手般漸進依之初段令免許畢猶以勉励上達之掛可為肝要者也以仍而免状如件」と墨痕鮮やかに記された免状を恭々しく頂戴したのが十年前。

その後「手段愈進」「手段漸熟」「手段愈熟」ときて、やっと五年前に「貴殿棋道執心所作宜」とは相成ったが、やはり素性争い難く、容易に碁キチの習性をアウフヘーベンすることはできそうにもない。

かくして小生も、「聖賢の旨に違ふ」ことを知りながら、「四重五逆の罪」を重ねつつ、日暮れて遠き道をトボトボと歩み続けねばならないのである。(終)

囲碁雑録 | 2017年4月28日

徒然草にこんな一節がある。

徒然草にこんな一節がある。

「囲碁雙六好てあかし暮す人は、四重五逆にもまされる悪事とぞおもふと、或聖の申し事、耳にとどまりていみじく覚え侍る」

これを受けて、かの曽呂利新左衛門が、その狂歌集でいわく、

「雙六をうつ人、もし七目を塞がれては術なき事、腸を断ちて悶え焦る、碁を囲む人は敵に取込められ、点おろされては、逃遁れんとものする有様、多く負けぬれば、後は腹立ち怒り、助言する人あれば穴勝に怨を含む、誠に我執といひながら、愚なる事になん、味方を生して敵を殺さんと、手を盗み偽を構へ、従父子師弟兄弟と雖も許さず、四重五逆の罪にも過ぎたりと、兼好のいひけんも道理ぞかし、これほどに心を入れてすべくば、何れの事か感応の上手とならざらん、あたら光陰を従に費す事、聖賢の旨に違ふらんとぞ覚ゆるといひければ、世に高麗胡椒とて好む人、その辛き事魂を消り、胸を爛らかして、これを見しと思ひたる彼の囲碁雙六に負色付きて、憤しきを慰みにせば如何せん、蓼食ふ虫もあるものをと、呟く人も有けり

雙六に七目塞がれ碁にしちゃう 唐椒より辛う覚ゆる」

兼好法帥や曽呂利が、はたして自ら碁をたしなんだかどうかは寡聞にして知らないが、どうやらこの二人は、囲碁のもつ魅惑的な魔力というものを理解していたに違いない。

「碁打ちは親の死に目にあえぬ」などという、語源は江戸時代の御城碁における缶詰対局の巌しさから出たことばが変容し、もっばら碁の魅力を表わすようになった警句の意味するごとく、兼好らもおそらくは、碁打ちに対する戒めをかねて、囲碁の醍醐味を逆説的に語ったのではあるまいか。

それはともあれ、ひとたび碁の道に迷い込み、その魅力にとらえられた者にとっては、いくら「四重五逆の罪」だとおどかされても、もはや元の道へは引き返せないのである。

いわんや、いまさら「聖賢の旨に違ふ」まじく心掛けようったって無理な話というものである。

これを称して「碁キチ」という。

ところで、大阪弁護士会を見渡すとき、この種の先生方が老若強弱を問わずズラリと並んでいる。ご多分にもれずわが春秋会にも沢山いらっしゃる。

会館五階(碁会にあらず)へゆけば大抵つかまえることができるといわれる強腕島田五段、昨年暮にみごと衆議院選挙で高位当選され「聖賢の」道に邁進しながらも、おそらく議員宿舎には相当数の棋書を備えつけているだろうと伝えられるわが兄弟子正森五段をはじめ、橋本誼九段を師匠とする「新鋭法曹囲碁同好会」の世話人で最近とみに進境著しい大錦三段、副会長の激務でこの一年は表向き「四重五逆の罪」は犯しにくいと思われる鬼追三段など多士済々である。

もちろん小生もその一員であることは、いうまでもない。

こうした「憎さもにくしなつかしき」連中を観察すれば、碁キチの習性というか資格要件とでもいおうか、それがどんなものかを知ることができる。

もしあなたが、今より半目でも強くなりたいという願望をもっておられるとしたら、定石書を絡く時間の十分の一でもよい、碁打ちの生態の研究にあてられることだ。おそらく勝率はぐんと向上するに違いない。

囲碁は、単なる理屈や技術のみでなく、肉体的な総合戦である。

従って、平素からテキを知りオノレを知っておき、巧みにその習性を利用して、テキを攬乱し、盲点に陥れるのである。

これこそわれわれアマ碁客に許される無上の愉しみであり、実戦的な勝利の秘訣である。

(下へ続く)

※本稿は大阪弁護士会春秋会機関誌「春秋」に投稿したもので、当時38歳の客気があふれている。なつかしい原稿である。