ニュースレターより | 2025年9月12日

▶ 所在地 奈良市登大路町48番地

▶ 所在地 奈良市登大路町48番地

▶ 創 建 669年(天智8年)

▶ 開 基 藤原不比等(ふひと)

▶ 法相宗の大本山で、南都七大寺の一つに数えられています。

開基は大化の改新の立役者である藤原鎌足の息子藤原不比等で、藤原氏の氏寺でもあります。

元々は山背国山階(現、京都市山科区)に建てられた山階寺を起源とし、平城遷都(710年)に伴い、現在の地に移建されました。伽藍の造営は徐々に進められ、最後に南円堂が建てられ中心伽藍が完成したのは平安時代の813年でした。

興福寺は、その後、何度にもわたって、平氏の焼き討ちなどによる焼失と復興を繰り返し、明治維新時には、廃仏毀釈の動きにより、築地塀・堂宇・庫蔵等の解体撤去が進められました。

しかし、明治14年に再興が許可され、その後、戦争を挟んで、建造物や仏像などの修理が順次進められ、平成30年には伽藍の中心になる中金堂も再建されて、往時に近い姿を取り戻しています。

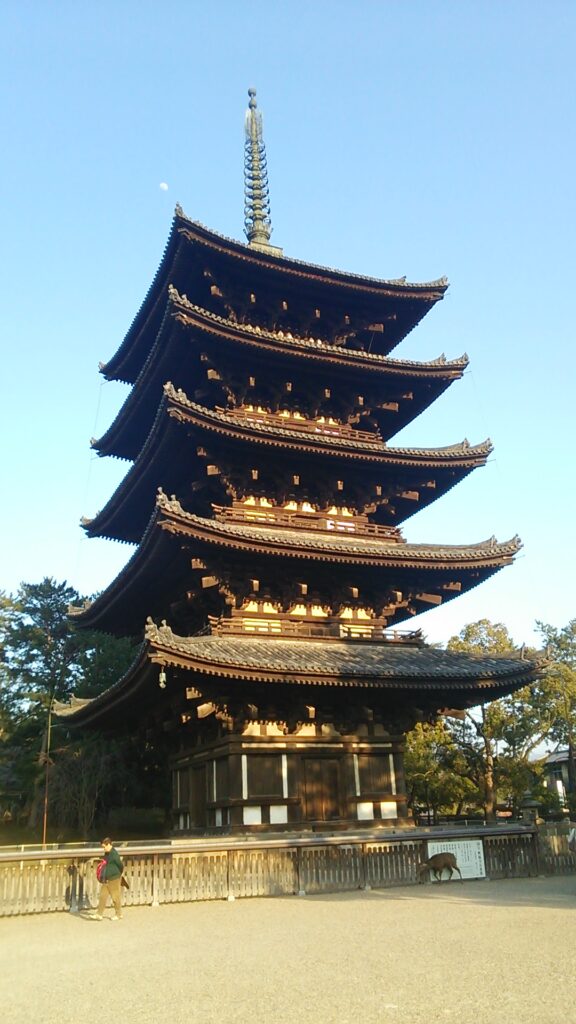

国宝の五重塔は、高さ50.1mで、木造の五重塔としては京都の東寺に続いて2番目に高く、高さ制限の厳しい奈良県では今でも一番高い建物です。

あと、興福寺と言えば、現在は国宝館に展示されている乾漆八部衆立像(奈良時代)、中でも阿修羅像は必見の価値があります。

(ニュースレター令和7年残暑号より)