私と囲碁 | 2019年2月6日

私の故郷は、徳島県鳴門市の田舎町である。昭和11年から16年10月まで居住し、その後父が自動車修理工場を経営していた上海に渡り、国民学校3年の2学期まで上海の共同租界で暮らした。当時日本国内では、太平洋戦争での戦局を国民に偽り、国家総動員体制で鬼畜米英に対する戦意を鼓舞していたようだが、外地では日本はもう負けるとの情報が伝えられたため、父を残して軍用貨物船で7日をかけて命からがら門司港に帰国した。

帰国後、故郷の鳴門市で国民学校3年から敗戦後の新制中学1年まで暮らした。居住地は淡路島に面する海岸に近く、昭和19年12月の南海大地震の津波騒動などがあったが、戦中戦後の大変動期をここで経験した。

今回、長男秀行の提案で、10月7、8日の連休に、私が戦争末期から敗戦後の少年時代に暮らした鳴門を訪問し、昔の住まいの付近や岡崎海岸を散策する旅の企画をした。

岡崎海岸から大鳴門橋を望む

岡崎海岸から大鳴門橋を望む

孫たちは残し、7日に、妻と子ども4人が神戸から高速バス明石大橋を渡り、淡路島を縦断して、鳴門大橋から土佐泊りの鳴門ルネッサンスホテルに着いたあと、昔私を導いてくれた3年先輩の内田英明さんのお宅を訪問した。その後、母校林崎小学校までの通学路を経て岡崎の旧家や家の前の西宮神社に参詣し、海水浴を楽しんだ岡崎海岸に出て夫婦岩や淡路島を遠望した。夕刻ホテルに帰り、夜の阿波踊りショーを楽しみ、翌8日には大塚国際美術館を見学する慌ただしい旅程で神戸まで帰って来た次第であった。

この旅の眼目は、子どもたちに父の幼少時のルーツを教えることであったが、同時に内田先輩に50年ぶりに会い久闊を叙し、私の小学6年から中学1年当時の思い出話を子どもたちに聞かせることだった。

内田さんは、私の旧宅の近くに住む3年先輩で当時鳴門高校1年の故佐藤喜久男さん(元小学校長)の同級生で秀才の誉れの高かった方だったが、なにかの縁で高校生のグループに中学生ただ一人入れてもらったのがきっかけで多くの教えを受けたものだった。確か、当時岡崎で英語を教えていた倫敦帰りの的場先生の塾に入れてもらい、タイプライターを初めて見て驚いたことが記憶に残っている。

同氏は、その後東大に進学し、卒業後は故郷の大塚製薬株式会社に69年間勤務し、現在は「大動脈解離」の後遺症など多くの病気を抱えながら、クラシック音楽、歴史書やチェス(3段)の研鑽を続ける前向きの生活を送っている。若い時には、囲碁5段、将棋4段の免状を得られたが、今は「初段程度の実力」とのことである。

さて、内田さんのお宅を訪れたのが午後 時頃、奥様とともに玄関先まで出迎えを受け、開口一番「首を長くして待っていました」との挨拶に一同感激。応接間での対話は70年も前の昔話に及び、昭和26年同氏の大学入学後の帰省の際、大阪の拙宅に寄られ、当時高校1年だった私に囲碁のルールの指導をしたことにも触れられた。この時頂戴した瀬越憲作9段の「囲碁読本」が私の囲碁入門の原点であった。しかし、私がその後囲碁の実践に取り組むようになったのは昭和33年秋、大学4年の司法試験合格後で、この間は好敵手のいた将棋に情熱を燃やしていたのだった。司法修習生の時期から今日まで60年にわたり囲碁に熱中し、その尽きせぬ魅力に今なお飽きもせず取りつかれている現在、「あの時から始めていたなら今頃は」との感懐を催させられた今回の内田さんとの再会であった。

尽きせぬ話が始まって間がないうちに予定の時間が越え、次の旅程の私の旧宅跡に向かうため、名残り惜しくも次回の再会を期してお別れしたのだった。

(ニュースレター新年号より)

囲碁雑録 | 2017年8月4日

囲碁の魅力に取りつかれてからもう30有余年を数えるが、自分の打碁の棋譜をとるようになったのは、確か三段の免状を頂いた昭和40年頃であった。

囲碁の魅力に取りつかれてからもう30有余年を数えるが、自分の打碁の棋譜をとるようになったのは、確か三段の免状を頂いた昭和40年頃であった。

その後27年をかけて、今では手元に200枚を超える貴重な対局の軌跡が残されている。

その大半はプロ棋士との指導碁(五子から二子)だが、碁敵との対戦譜やアマ棋戦での惜敗譜も含まれている。

これらの棋譜は、折角の勉強の成果を無駄にせぬよう、手順を忘れないうちに手直しの批評とともに書き留めておいたものである。

さて、これらの棋譜の中に私にとって特別の感慨を呼び起こす一枚がある。

といってもその棋譜は、20年程前の引越しのどさくさに紛れたまま自宅の書棚のどこかに隠れているはずで、未だ発見できないでいるものだ。

昭和40年9月に私は、法律家の友好使節団の一員として中国各地を訪問したことがあるが、その棋譜は、かつて私が太平洋戦争中の昭和16年から19年までの間、国民学校一年から三年までの少年時代を過ごした上海での対局譜である。

ある日自由時間がとれることになり、案内の中国青年に「親善対局の機会があればなあ」と話したのがきっかけで、彼はしばしどこかに連絡をとっていたが、やがて「明朝九時にホテルで」との返事。

翌朝、私たちの宿舎である黄浦江に面した『和平飯店』の部屋に現れたのは、板盤と碁石を提げた3人連れの15、6歳の丸刈り頭の少年たちであった。

挨拶の中で私は「弱い三段」と告げ、その中の利発そうな礼儀正しい一人の少年と対局することとなった。

通訳を介して聞くと、彼はその年の上海市の高校チャンピオンとのこと、「これは相手が悪い」と思ったがあとには引けない。

一応握って私に白が当たり、対局開始。

傍らのもう一人の少年が棋譜をとってくれる。

わが同僚数人の応援の中、戦況は激しいねじり合いとなりやがて勝敗を決するコウ争い。

結果は「言わぬが花」の黒の勝ちに終わったが、なんともすがすがしい思いの2時間であった。

やがて時間が来て、局後の歓談を打ち切り「日中友好」の握手を交わしたあと、別れ際にその日の対戦譜を贈呈された。これが例の”幻の棋譜”なのである。

なぜ私がこの棋譜にこだわるかというと、それが単に記念の棋譜であるというだけでなく、もしかするとその少年が、後年中国碁界を代表する「専業棋士」として名を馳せることになる棋士の一人ではなかったかという思いを捨て切れないからである。

丁度その時期、中国は「文化大革命」の前夜で、翌年秋から10年にわたり、囲碁は「反革命の文化」として禁圧の歴史を辿ったことから見て、あるいはまた彼も碁の道を断念させられる運命を余儀なくされたのかもしれないのだが。

あの棋譜には、両対局者の名前が記されていた。

もし、これが見つかればその謎は一気に解ける。

また、中国棋士の名簿を調べれば、おそらく事実は判明するだろう。

しかし私にとって、”幻の棋譜”はそのままわが家の片隅にソッと埋もれさせておく方が、過ぎし日のロマンを追い続けるよすがとしてなんとなく落ち着きがよいと思われるのである。

※「囲碁関西 平成5年3月号」に寄稿

囲碁雑録 | 2017年7月21日

「恩返し」

この碁は、最初白がリードしたが、その後黒、白と形勢が移り、第二譜白42のところで正森さんが一歩ひかえておけば、白が優勢を保ち、私が勝つチャンスは容易につかめなかったようである。

この碁は、最初白がリードしたが、その後黒、白と形勢が移り、第二譜白42のところで正森さんが一歩ひかえておけば、白が優勢を保ち、私が勝つチャンスは容易につかめなかったようである。

幸いにして、白が第三譜で黒を強引に取りかけにきたことが打ち過ぎだったおかげで、難局を拾わせて頂くことができたのであった。

これでわが兄弟子への宿年の「ご恩返し」ができたことでもあり(「恩返しなど無用」との声も聞こえてくるが)、これからもさらに腕を磨き、もう少しはマシな棋譜が公開できるよう一段の精進を重ねたいと思うのである。

妄言多謝。

(終)

【筆者コメント】

囲碁雑録 | 2017年7月14日

(④から続く)

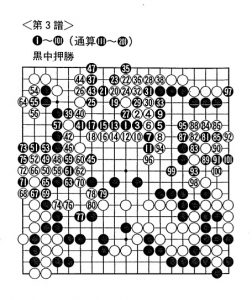

喰うか喰われるか (第三譜)

私が迷いの揚句選んだのは、黒―であった。

私が迷いの揚句選んだのは、黒―であった。

上から利かし相手の受け方を見て、また下からも侵入しようという虫のよいことを考えたのである。

これに対し、白が冷静に上辺を守っていれば、まだまだ息の長い碁になる。

ところが、正森さん、白12以下グイグイと押しつけて黒を取りにきた。

一見して白が無理と判断されるが、勝負に出てきたのだ。

一気に白黒の石が絡み合い、中盤の勝負所に入った。

白22が敗着であった。

ここでは、19の左に切り黒25からコウになる複雑な変化がある。

石井九段によると、正確に応酬すれば、コウ材は黒が多いので黒が勝つだろうとのことだったが、複雑なヨミが要求されるところなので、私も多分間違いを犯し、勝敗はどちらに転んでいたか分からない。

黒49まで活きて白―の中央の大石は二眼を作れそうににない。

ここで私は、ようやく勝ちを意識することとなった。

しかし、黒45が無意味な悪手で白48・50の二段バネを許し、左辺の黒への白の必死の抵抗を招いてしまった。

しかし中央の白を活かした代わりに、左辺の白七子を取って、先手を利して右辺黒81のツケに廻ることとなり、勝ちを見ることができたのだった。

あとは白の投げ場の形作りとなり、約三時間半に及ぶ熱戦も幕を閉じたのである。

ところで、第三譜の黒1は、じつは方向違いであり、厚みを地にしようという浅はかな考えであった。

黒がここで38と右上隅を押さえ、21かその一路下に断固打ち込んでいたなら、白は左上隅が薄いため、黒の中央の厚みが働いて一挙に黒が勝ちを制する展開になっただろうと、石井九段の判定である。

私も対局中それを考えないではなかったのだが、キメどころになるとつい悪い方に手が動いてしまうのは、情け無いがこれがアマの習性であり、反省しなければならないところなのである。

もっとも、そんなにウマク打てるのなら、私もとっくに弁護士稼業をやめてプロ入りしていたかもしれないのだが?・・・・・。

(⑤へつづく)

囲碁雑録 | 2017年7月7日

(③から続く)

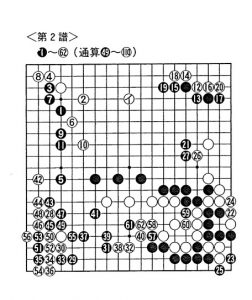

白の打ち過ぎ (第二譜)

第二譜に移り、黒1から11まで左辺に根を下ろしたが、この間に白が8でなく9の左にケイマしておれば、黒は相当窮屈な姿で戦わなければならず困っただろうとのことだった。

第二譜に移り、黒1から11まで左辺に根を下ろしたが、この間に白が8でなく9の左にケイマしておれば、黒は相当窮屈な姿で戦わなければならず困っただろうとのことだった。

だから、黒5で7と引き11と二間に構えるのが普通だった。危うく難を免れたのである。

さて、白は右上隅に12とツケて利かしにきた。

これに反発して黒15にノビたのはよいが、17はあまりに緩い。

18と押さえれば、白が隅で小さく活きても上辺が薄くなり、大勢が黒に傾く筈だった。

白12では、19の左に開くのが普通。

また、黒21では、19の上に押さえるのが先手で保留の必要はない。

黒21までで先手を握った白は、待望の左下隅の28にシマリ。

黒29から41までの攻防では、白29は33にツケる方がよく、また白38・40は単に61にトブベきだった。

この辺りはプロの眼から見るとお互いに失着の連発だが、指摘するとキリがないので省略。

白の打ち過ぎの大なるものは、42のスベリであった。

このため黒は、チャンス到来とばかり43から55まで白をシメつけて自軍を強化し先手を握ることとなった。

42で白が43の上にひかえて開き左下の地を確保しておれば、黒は骨ばかりで肉がなく容易な形勢ではなかったのだ(対局中私もそう考えていたのでホットした)。

また白50も悪く、51と一歩退いて堅実に守っていればシメつけはなかった。

白62までで黒が先手を握り、黒やや優勢といえる。

さて、次の一手である。

当然に白の薄い上辺に眼を向け、しばしの考慮。

白2とイの間に打ち込み勝負に出るか、あるいはイの上からのぞみ中央に地をつけるか。

ここが思案のしどころと長考に入る。

(⑤へつづく)

囲碁雑録 | 2017年6月30日

(②から続く)

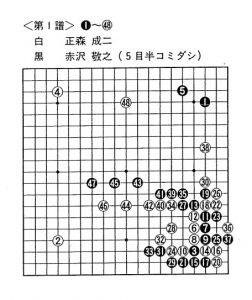

新手登場 (第一譜)

さて、初めに書いた予感が見事に当たり、正森さんは準決勝で優勝の最右翼と目されていた中森宏さんに激戦の末勝ちを収め、吉永三治さんのシチョウの見損じに救われ決勝に進むことができた私との対戦が実現することになった。

久しく胸を借りてきた兄弟子への「恩返し」の絶好の機会である。

正月休みに私は、「棋道」の1月号で、昨年11月の天元戦挑戦手合い第二局において趙治勲九段が小林光一棋聖に試みた、大ナダレ定石の「革命的新手」と評された一手を紹介する棋譜に接した。

解説には、従来の手段との比較検討とこの新手の値打ちが書いてあったが、この新手に対する適切な応手については将来の検討課題であると記されていただけであった。

私は、この一連の手順を記憶し、できればこれを使ってやろうとヒソカに考えていたのであった。

1月16日の午後、会館4階でいよいよ対局開始。

立会人兼記録係をお願いしたのは、2年前の優勝者で今回は日程の都合で参加されなかった強豪上田耕三さん。

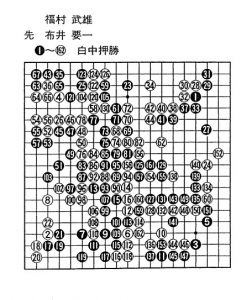

隣りでは中森・吉永さんの三位決定戦とB組決勝の布井要一・福村武雄先生の一戦も開始されている。

観戦には、若手の有望株西垣昭利さんや娯楽室の常連で研究熱心な大野峯弘先生、香川文雄先生などの顔も見える。

対局前の雑談で、正森さん日く、「上原洋允さんから、赤沢君はもう勝った気分でいるとの話を聞いたよ」と軽く牽制球。

握って私に黒番が当った。

「これは作戦をたてやすいぞ」と思うかたわら、「テキもさるもの、なにか勝負手を放ってくるのではないか」と予想した。

序盤の布石は、碁の骨格を決める大事な段階である。

序盤の布石は、碁の骨格を決める大事な段階である。

黒1・3・5に白は6と高ガカリ、私は黒7と下にツケて簡明な定石の展開を予定した。

ところがである。

白は、一瞬の躊躇もなく8と突き当たってくるではないか。

ナダレである。イヤな予感がした。

やむなく定石の手順に従い白16まで進み、しばし小休止し次の手を考える。

ここは定石選択の岐路である。

21の点に曲がるのが外マガリ、17が内マガリで、その後の展開が大きく異なる。

チラッと先に紹介した新手が浮かぶ。

外マガリを選べばこの手は避けられるのだが、テキの勉強ぶりを試してみるのも一興と、ついいたずら心が出て黒17と内マガリの方向に向かう。

難解定石ながら双方間違えることなく黒33まで進んだところ、ついに出た。

白34のツケ、これこそ例の新手ではないか。

「やっぱりか!」と思わず叫び声。

ニヤリと笑った正森さん。「してやったり」の会心の笑みである。

仕掛けるつもりが逆になり、私もややうろたえたものの、そこはポーカーフェイスを保ちつつ、小林棋聖にならって黒35と応える。

白38までは、天元戦と殆ど同じの堂々たる運びである。

新手を逆用されやや黒不利とはいっても、それはプロの高度な次元での話。

アマにとっては序盤でのこの程度の有利不利は、実際には大勢に影響はないといってもよいのだが、相手の思うツボにはまったという心理的負担は拭えない。

ただ、黒35はグズミといわれる愚形で普通はこうした形を打つと叱られる手だが、棋聖の打った手であることを研究していたためにこれを借用することができたのは幸運であった。

もし、これを知らなかったとすれば、おそらくは私はこの手には思いも到らず別の手を選び、この段階で大打撃を受けテキをさらに喜ばせていたことだろう。

その意味で、私の正月の勉強も役に立つたということになる。

先日たまたまお会いした機会にこの棋譜を検討してもらった日本棋院の石井邦生九段からも、この段階については、「お二人ともよく研究していますね」とおほめの言葉を頂いたのであった。

ところで、黒39からは私本来の手となり、やっとプロ対局の次元からアマの碁に戻る。

下手に棋聖のサル真似を続けると、相手の研究にハマつてしまうと警戒したのである。

黒39から47まで、少考しながら中央にトビ、白は48と上辺に開く。

私としては、この新手のためにやや遅れをとったかと考えていたが、石井九段に訊くと、白が42が重く(一路左にトブベき)黒がややリードの形勢とのことである。

プロの感覚は分からないものである(以下の評は同九段による)。

(④につづく)

囲碁雑録 | 2017年6月23日

(①から続く)

やがて国会に出られ、とても時間の余裕など見つけることのできない環境に身を置かれた正森さんとの対戦は、7、8年間は途絶えることとなった。

仄聞するところでは、こうした時期でも、正森さんは議員宿舎での僅かな夜の余暇には独習怠りなく、議員の大会で度々優勝を勝ち取られていたそうである。

その後、今を去る7、8年ほど前からは、議員の仕事に実績を重ねられ多少のゆとりもできたのであろうか、必ず盆暮の休み前になると、東京から「今日国会が終わり明日帰阪する」という夜の電話が私の自宅に掛かるのが習わしとなった。

その後、今を去る7、8年ほど前からは、議員の仕事に実績を重ねられ多少のゆとりもできたのであろうか、必ず盆暮の休み前になると、東京から「今日国会が終わり明日帰阪する」という夜の電話が私の自宅に掛かるのが習わしとなった。

私の子供など、「衆議院議員の正森です」という電話に、「なんでお父さんにそんな人から電話がかかるの」と怪訝な表情で取り次ぐ始末である。

私もそうした時節になると、そわそわして、そろそろ電話がある頃だと思っていると、だいたいはそれが的中するのだった。

そうして毎年2回は、約束の碁会所に赴き、半日をかけて恒例の対局を続けてきたものである。

最近では、私が白を持つことがやや多くなったが、決して正森さんの棋力は衰えるどころか、多忙な激務の中にありながら、なお上達の一途を辿っているのには感心させられる。

ともかく、私と同様無類の碁キチである。

棋風は、昔から本格派であったが、この頃はとみに力強さを増し、立派な六段の実力を備えている(関西棋院六段の免状はすでに取られ、さらに東京での日本棋院の認定大会や通信講座でもその資格が認定されている。かつて故押谷富三先生宅での黒田了一先生の大阪府知事時代の碁会で正森さんの対局を見たという関西棋院の石井新蔵九段も実力六段の太鼓判を押されている)。