カテゴリ:ニュースレターより

ニュースレターより | 2023年9月2日

天神祭・船渡御

今年の5月に新型コロナの感染法上の位置づけが2類相当から5類に移行しました。それに伴い、日本中でこれまで自粛されていた祭りや大会行事が数多く再開され、街にようやくコロナ前の活気が戻ってきたなあと実感しています。

僕の場合も、先日のお盆には、南紀白浜で4年ぶりに開催された花火大会を楽しみ、その前の7月にはこれまた4年ぶりに開催された天神祭の『船渡御』と奉納花火を経験する機会を得、船上での花火観賞を堪能させていただきました。

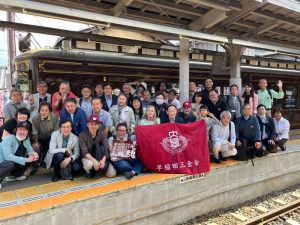

嵐電早稲田号前にて

また、早稲田の校友会である「三金会」も5月から本格的に再開され、記念行事として京都嵐山へ貸し切りの「嵐電早稲田号」が運行、車内にて飲めや歌えの大盛りあがりでした。

業務の方でも、FPの勉強会(SG)が自粛期間中のオンラインからリアル会場に戻ってきて久しぶりの旧交を温めたり、そのあとの懇親会も盛況。

趣味のほうでもやはり4年ぶりに「1万人の第九」に参加することになり、今月から森ノ宮会場でのリアルレッスンが始まります。

あちこちで、ここ数年で溜まっていた「人と触れ合いたい」という人間本来が持つエネルギーが一気に爆発しているような印象です。

もちろん、世の中から感染症がなくなるわけではないので、今後も状況に応じた感染対策を続けていくことは重要です。

ただ、アメリカの哲学者エマーソンも『恐怖は常に無知から生ずる』と言っています。

過度に恐怖を煽るマスメディアなどに踊らされることがないよう、何事も「正しく理解」し、「合理的に行動」することが大事だと思う今日この頃です。

(ニュースレター令和5年残暑号より)

ニュースレターより | 2023年5月10日

今年になってから、仕事の関係が、時間的にはやや余裕ができ、少なくとも日曜日は出勤しなくてもいい状況が続いています。

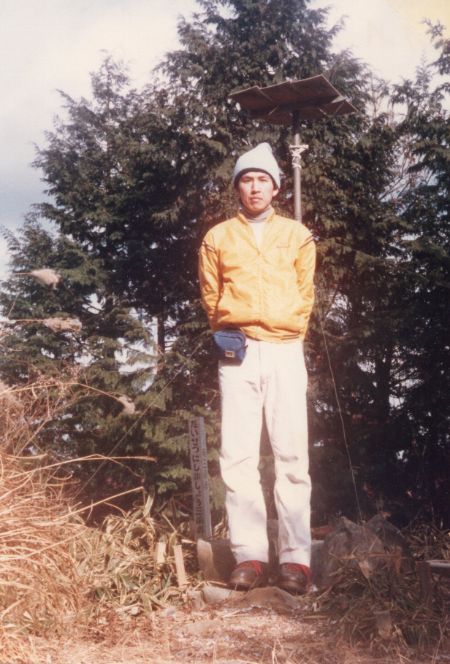

そこで、何か新しい趣味でも始めようかと思い立ちましたが、全くゼロから始めるのも大変な気がした矢先、東京で司法試験の受験生活を送っていた20代の頃に軽登山を始め、“生涯千山登頂”を目指していたことを思い出しました。

これは、一生涯の間に地図測量用の三角点が置かれた山頂を1000登破するというものですが、結局、弁護士になってからの仕事の忙しさにもかまけて、1993年、33歳の時に、27回目の山行をし、登破した山頂が39となったところで挫折し、それから30年間、登山からは遠ざかっていました。

自宅の押し入れをさがすと、30年前に使っていた登山道具がダンボール箱に入れたままになっていましたので、それを引っ張りだし、とりあえず、自宅のある奈良の近場の山から山行の計画を立て始めたところです。今や、残された人生で千山はとうてい無理ですが、せめて百山には到達したいものです。

今後、どうなるか分かりませんが、もし昔の趣味の復活となりましたら、また、この事務所だよりで報告したいと思っています。(弁護士 井奥圭介)

京都での司法修習時代。比叡山山頂にて。(1986.1)

ニュースレターより | 2023年5月9日

季節は巡り青葉若葉の好季節となりました。前号からの3か月は、私にとって「踏んだり蹴ったり」の試練の時でした。

年末から1月半ばまでの3週間はコロナ感染での寝正月。幸い重症化を免れある意味では貴重な休養となったのですが、右足の踵に床擦れが発症した褥瘡により数か月にわたり疼痛で歩行に難儀しました。いくつかの調剤を経て現在は漢方塗薬で快癒の経過を辿っています。

もう一つは、3月29日朝のゴミ出しの際、なにかの拍子にスマホがゴミ袋に入り込んだらしく、昼前に気付いたが後の祭り。どこを探しても見つからず、やむなく次男の協力のもとスマホ購入店舗との電話やネットでの探索作業の結果、万博記念公園付近のゴミ処理場で焼却待ち、同日中に焼却の運命であることが判明しました。

ただ不幸中の幸いで、他人の手に渡り悪用される懸念がないことが分かりひと安堵。数日後代替品を入手できましたが入力データの一部の復元は無理でした。この間の1週間は外出中に家や事務所にも連絡ができず「束手無策」の毎日でした。

こんな経験をした老年の日々でしたが、これを教訓として些細なことにも万全の注意を怠らないよう努めたいと念じています。(弁護士 赤沢敬之)

自宅の庭にて(2023.4)

ニュースレターより | 2023年5月8日

宝塚市・花のみち

人間社会には言葉が意思伝達の不可欠の道具であり、言葉を通じてそれぞれの人間関係や社会集団の合意形成や意思分裂の結果をもたらすこととなる。歴史的には、対面の会話に始まり、手紙や電話での遠距離の対話から、ラジオ・テレビ・新聞・雑誌や書物などメディアによる広域にわたる意思伝達へと広がりを見せ、遂にはインターネットやAIによるSNSなど情報伝達の媒体へと異常な進化を見せている。

言葉には、それぞれに多義的な解釈を伴うことが多く、それが人間の認識を動かす原動力となることがよく見られる。裁判においても、法解釈の多様性が避けられず、解釈次第で結論が左右される。いわんや政治の世界においてをや。

憲法9条の戦争放棄の条項をめぐり、岸田内閣が国会の論議を経ずに閣議決定と称し、「敵基地攻撃能力(先制攻撃)」の保有は合憲との言葉で「防衛装備」(武器)として攻撃用ミサイルの保有を認め、さらに海外への武器輸出制限を緩和するなど言葉を巧みに使って国民の合意を求めようとする。まさに「言葉の魔術」というほかない。2015年の高市早苗総務相の放送法をめぐる政治的公平性の解釈変更の行政指導とその経緯もその一例であろう。

かつて我が国は、アジア侵略戦争を合理化する「大東和共栄圏建設」のスローガンで国民を駆り立て、やがて「一億玉砕」に至った戦前の歴史も、言葉の魔術の悪しき前例である。

「新しい資本主義」「異次元の改革」「前例のない」「さまざまな」などの言葉だけで中身の具体的な説明をしない「政策」には眉に唾を塗って警戒を怠らず、「新しい戦前」の来ないよう努めたいと痛切に感じる昨今である。「憲法記念日」を前にしての雑感である。(弁護士 赤沢敬之)

(ニュースレター令和5年GW号より)

ニュースレターより | 2023年5月2日

こんにちは!ニュースレター担当の赤澤秀行です。

先日5月1日に弊所手作りニュースレターGW号(第14号)をお届けいたしました。

弊所のニュースレターはこれまで当事務所とご縁のあった方々にお送りしております。うちに来てないよ、という方はどうぞご一報ください。

今回はいつも別紙で同封している相続・終活専門マガジン「相続アドバイザーひでさんの楽しい終活通信」を第4面に配置するという試みをしてみました。

ところが印刷業者(某○○パック)の不具合で、第4面だけが盛大に緑被りしてプリントされてきました・・・

発送時間が迫ってましたので、仕方なくそのままお送りしましたが、緑っぽい印刷で大変申し訳ありません!(泣)次回からは1週間ぐらい余裕をもって発注し、印刷の不具合があったときに備えようと思います(それがなかなか大変なんですけど^^;)

またコンテンツもちょこちょこと変えていこうと思ってますので、今後とも宜しくお願いします。

次号は9月1日に残暑号をお送りする予定です。どうぞお楽しみに!

なお、「読者の広場」コーナーでは、投稿を募集しています。ニュースレターの感想やご意見ご質問どしどしお送りください。その他、俳句、川柳、似顔絵なんでもどうぞ!(*^^*)

ニュースレターより | 2023年1月20日

弁護団の一員として取り組んでいるノーモア・ミナマタ近畿第2次訴訟が昨年12月に結審し、年末は最終準備書面の作成等に追われましたが、何とか期限までに提出でき、ほっとしているところです。

来たる判決が良い判決になることを願うばかりです。(弁護士 井奥圭介)

執務室でホッと一息つく筆者

ニュースレターより | 2023年1月18日

新年おめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。

コロナ蔓延から早や4年目を迎え、日常生活も以前と大きな変化をもたらしましたが、お陰様で歳相応の不具合はありますものの、ほぼ毎日事務所に出ています。

寄る年波には勝てず、一日の過ぎる速さが以前と比べ半分に、おまけに作業能力も半減しますので、仕事の効率は4分の1になりましたが、好奇心はなお衰えずAI囲碁の新戦法や新聞のクロスワードや数独にすぐ飛びついて少ない時間を費やす日々です。なお、本業の方は相談を主としております。(弁護士 赤沢敬之)

大阪弁護士会の囲碁大会に臨む