カテゴリ:ニュースレターより

ニュースレターより | 2023年1月16日

新年、明けましておめでとうございます。今年が、皆様にとって、良い一年になることを心よりお祈り申しあげます。

さて、令和2年の2月頃から始まった新型コロナウイルス感染の流行も今年で4年目に入ろうとしていますが、その影響で、日本の社会は、以前と比べて色々な面で様変わりしました。

裁判も、例外ではありません。感染が始まった当初、裁判所は、庁内での感染を恐れて、一時期、民事の裁判を、緊急を要する一部の手続を除いて、全面的にストップさせました。

しかし、それでは、裁判所のもつ社会的な役割を果たせないという反省から、徐々に、通常どおりに裁判期日を開くようになりましたが、以前と違って、当事者は裁判所に出頭せず、代理人弁護士の事務所等にいて、インターネットを利用したWEB会議で裁判官とやりとりすることが増えました。

実は、コロナ禍の前から、日本の裁判はもっとIT化を進めなければならないという意見はあったのですが、その意見が、コロナ禍による実際の必要に迫られて、一挙に現実化していったという感じです。

それでも、最初の頃は、1回目の期日だけは法廷は開き、2回目からWEB会議にするというような運用がされていましたが、そのうちに、もちろん当事者双方の同意を得た上ではありますが、1回目からWEB会議で行うというような運用もされるようになり、さらには、準備書面や書証も、実際に紙で提出するのではなく、文書データをパソコンから送信すればよい事件も現れました。間もなく、担当の裁判官と一度も直接顔を合わせる機会がないまま、和解で裁判が終わる事件も現れる見込みです。さすがに、証人尋問は、今でも、法廷で行われるのを原則としていますが、これも、遠方にいる証人などについてWEB方式による尋問を認めるケースを広めようとしています。

これまで、長年の間、裁判と言えば、裁判所に出頭して裁判官と直接やりとりするのを普通のこととしてきた身にとって、このような裁判の現状は、これが裁判?と首をかしげるような場面もあります。

しかし、考えてみると、裁判所に出頭しなくてもよいことで、移動の時間が節約でき、弁護士自身の負担軽減になります。また、交通費も節約でき、そのことは依頼者のメリットになります。さらに、事務所にいて参加できることで、裁判期日も入れやすくなり、訴訟の促進がはかれる効果も期待できます。それに、紙を使わなくてよければ、資源の節約にもなります。

こうして考えていくと、裁判の IT化の流れに反対する理由は何もないということになります。それを、裁判とはこういうものだといった固定観念だけで反対するのはやはりよくない、時代の進展に即して弁護士業務のスタイルも変えていく必要があると考えている今日この頃です。(弁護士 井奥圭介)

(ニュースレター令和5年新年号より)

ニュースレターより | 2023年1月13日

あけましておめでとうございます。ニュースレター担当の赤澤秀行です。

今年もお正月に弊所手作りニュースレター残暑号(第13号)を無事お届けすることが出来ました。

昨年末に当事務所にもコロナ旋風が巻き起こり、ニュースレターの発行も一時は危ぶまれましたが、なんとか年内に送付することができました。ただ、お届けは元旦とはいかず、3日ごろになったかと思います。楽しみにしてくださっている皆様、お届けが遅れて申し訳ありません!

弊所のニュースレターはこれまで当事務所とご縁のあった方々にお送りしております。うちに来てないよ、という方はどうぞご一報ください。

今号からリクエストの多かったクロスワードパズルが復活しています。

さらに、楽しく相続・終活するための情報をお届けする相続・終活専門マガジン「相続アドバイザーひでさんの楽しい終活通信(略してひで通)」を同梱しました。もちろん今号もオリジナルエッセイ漫画(ひで漫)も掲載しております。

裏面は終活DIYコーナーとして、前号でも告知しましたエンディングノート専門サイト「終活は一冊ノートにまとめなさい」を特集。エンディングノート作りに役立つサイトを目指して新しく作成したホームページです。ぜひご訪問ください。

次号は5月のGW号です(その前にひで通を単独発行する予定です)。どうぞお楽しみに!

なお、「読者の広場」コーナーでは、投稿を募集しています。ニュースレターの感想やご意見ご質問どしどしお送りください。その他、俳句、川柳、似顔絵なんでもどうぞ!(*^^*)

ニュースレターより | 2022年9月21日

8月の夏季休暇、11日から14日にかけて毎年恒例の白浜家族旅行に出かけました。親子孫の3世代総勢12名が4室に分かれ、子達は昼は白良浜海岸での海水浴、夜は全員海辺の食堂での夕食を楽しみました。

私は、年相応の脊柱管狭窄症による足の痺れを癒すため昼は部屋で読書や囲碁棋譜を眺めて休息し、夜の温泉入浴に時間をかけました。おかげで温泉効果なのでしょうか足の痺れが平素より軽減し、白浜の坂道や階段の歩行がやや楽になったような気がします。

(ニュースレター令和4年残暑号より)

ニュースレターより | 2022年9月20日

倉岳山頂からの眺望

私が弁護団の一員として活動しているノーモア・ミナマタ近畿訴訟は、大阪地裁で審理にあたっている裁判官が不知火海の現地を見分に行く手続が9月26日に予定されています。その準備のため、7月1日に予定ルートを下見に行ってきました。

写真は、天草諸島最高峰の倉岳山(標高682m)の山頂から水俣に向けて撮った写真です。空に浮かんでいるパラグライダーが気持ち良さそうでした。

(ニュースレター令和4年残暑号より)

ニュースレターより | 2022年9月16日

この夏は、6月の猛暑と最速の梅雨明けのあとの猛暑続きという異常な気候変動やコロナ禍の感染拡大、ロシアプーチンのウクライナ侵略の長期化に加え、参議院選挙投票日の直前の安倍元総理銃撃暗殺事件という衝撃的な出来事が重なる例年にない有為転変の夏でした。

旧統一協会に恨みを抱く犯人の動機はともあれ、元総理の暗殺は許されない行為でありますが、この事件が契機となり予想外の世の動きが始まったのには驚かされました。

犯人が開けたパンドラの箱から長年にわたり隠されてきた思わぬ事実が次々と飛び出しました。霊感商法、高額献金などの不法な反社会的行動で世間を騒がせた旧統一協会と政権与党の安倍総裁はじめ多くの議員との結びつきが次々と白日の下に曝され、参院選で大勝したばかりの与党を揺さぶるこことなりました。

これに先立ち岸田総理は、いち早く独断で安倍氏の葬儀を国葬とするとの意向を示し、国会にも諮らず閣議決定により9月27日に実施を決めました。しかし、戦前の「国葬令」は廃止され、天皇の場合にのみ皇室典範で「大喪の礼」が規定されるのみで、多大な国民の税金を使って国葬を行う法的根拠はありません。「聞く耳」を売り物にする岸田総理としては、今回の悲劇を政治利用して安倍氏を天皇並みに祭り上げ、「モリカケサクラ」の虚偽答弁108回を帳消しにし、自己の政治基盤を安定化するチャンスと目論んだのでしょうが、これは少々早やとちりでした。

案の定次から次へと旧統一協会の自民党首脳部や議員への選挙を通じての協力と引き換えに同協会の名称変更の理由なき同意や教会の悪のイメージの消去にお墨付けを与えてきた経過が報道されるに至りました。選挙後の内閣改造による新内閣の布陣にも多くの協会関与者が含まれ、「国葬」反対の民意が徐々に高まり、今や数々の世論調査で反対が60~80%にも達する勢いです。

民主主義の基本が侵されようとする現在、今後果たしてどうなるのか注視して行きたいと思います。

(ニュースレター令和4年残暑号より)

ニュースレターより | 2022年9月12日

こんにちは!ニュースレター担当の赤澤秀行です。

先日9月1日に弊所手作りニュースレター残暑号(第12号)をお届けいたしました。

弊所のニュースレターはこれまで当事務所とご縁のあった方々にお送りしております。うちに来てないよ、という方はどうぞご一報ください。

なお、今号から残暑号は9月発行に変更になっています。

前号に引き続き、楽しく相続・終活情報をお届けする相続・終活専門マガジン「相続アドバイザーひでさんの楽しい終活通信(略してひで通)」を同梱しました。一部から好評の(笑)漫画(ひで漫)も引き続き掲載しております。

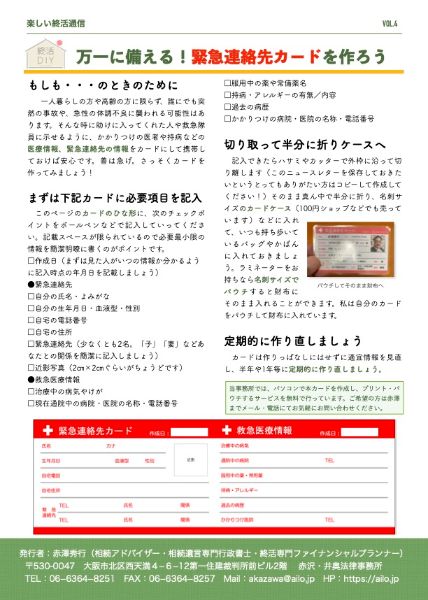

裏面は終活DIYコーナーとして、「万一に備える!緊急連絡先カードを作ろう」を掲載。ひな形に記入してそのまま切り取とれば手軽にカードを作れます。ぜひご活用ください。

次号は来年年初に正月号をお送りする予定です。どうぞお楽しみに!

なお、「読者の広場」コーナーでは、投稿を募集しています。ニュースレターの感想やご意見ご質問どしどしお送りください。その他、俳句、川柳、似顔絵なんでもどうぞ!(*^^*)

千里南公園(撮影:赤沢敬之)

新年年明け早々、自宅に現金書留封書が届いた。心覚えもなくなにかの相談の謝礼金なのかと思い、差出人を見るとKY(KK)とある。

KK君は高津高校の同学年でクラスは違ったが気の置けない友人だった。しかし卒業後70年間、同君は同窓会にはあまり出席したことがなく、なにかの相談で20年か30年前に事務所に見えたことだけがかすかな記憶に残っていた。

文面を開くと、「私はKKの長女ですが、生前父より昔赤沢様より5万円を借りたことがある、とても助かった、返さなければと聞いたことがあります。当時の私はなぜ行動しないのかと思っていましたが、自分も歳を重ね、気持ちはあっても一歩を踏み出せないということを理解ができるようになりました。 先日赤沢様の年賀状でご住所が分かりましたので、突然で不躾ではございますが父の思いを継ぎお返し致したく送らせて頂きます。当時とは価値が変わっていて申し訳ありませんが、お受け取り頂ければ幸いです」とのことである。

一読して、そんなことがあったかなと記憶を辿ったが思い出せない。そのまま受け取るのも気が引けるので、4,5日後、記載の電話番号に電話をしたところ、KK君は昨年8月に亡くなり、お母様も2年前に亡くなっていたため、近くに住むYKさんが面倒を見ておられたようだった。お母様も生前「あのときは助かった」と話されていたとのこと。

お話を聞き、3人の方のそれぞれの思いを受け止めることにして、有難く頂戴することにした。KYさん「これでホッとしました」と言われたが、私も年始早々「心温まる贈り物」を頂いたほのぼのとした気分が今なお続いている。

(ニュースレター令和4年GW号より)